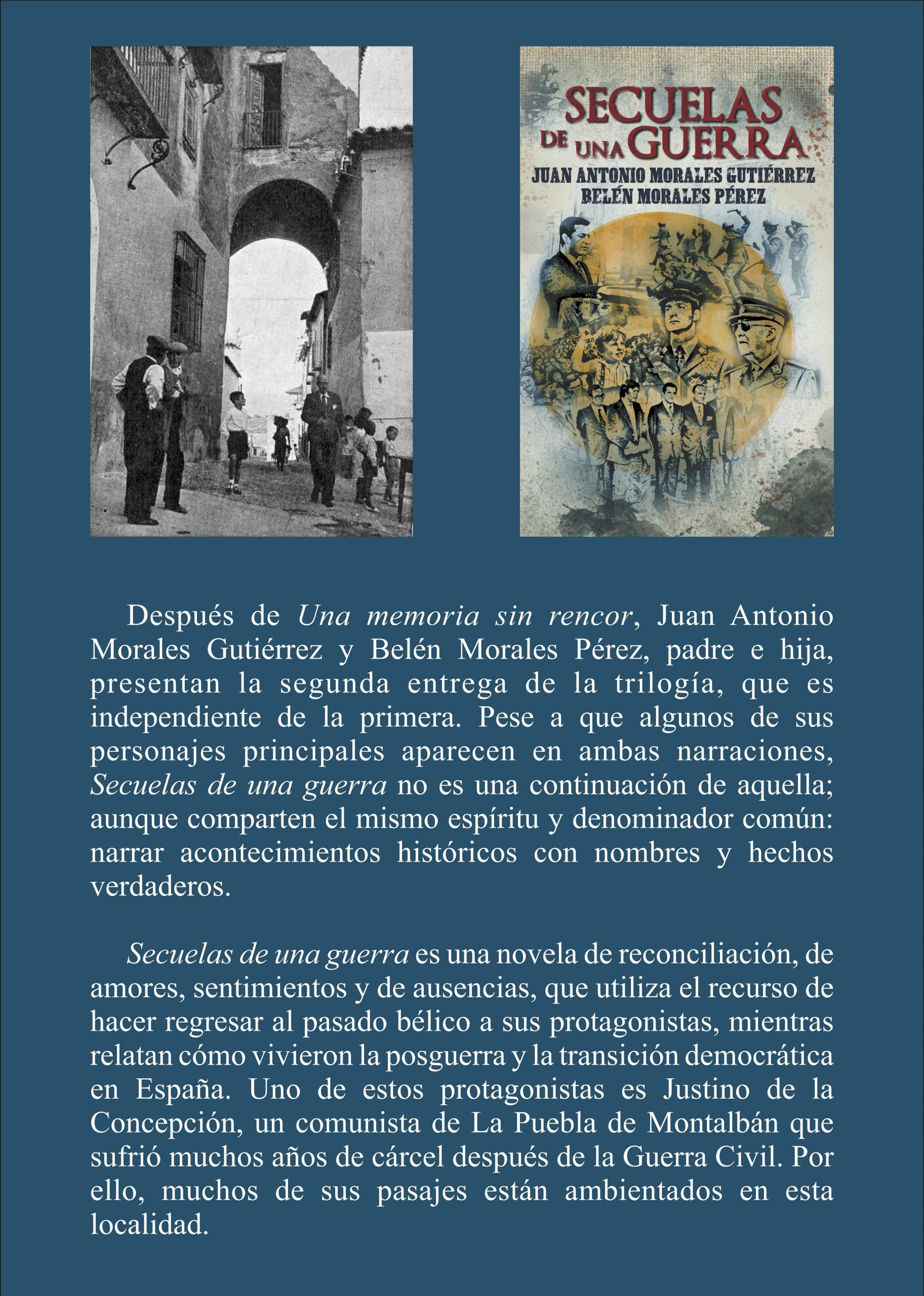

Un vecino de La Puebla de Montalbán, Justino de la Concepción, personaje destacado de la novela.

Un vecino de La Puebla de Montalbán, Justino de la Concepción, personaje destacado de la novela.

Capítulo 14 de la novela Secuelas de una guerra

Toledo, año 1939

Justino de la Concepción estaba inmóvil y crispado. Había llegado a San Bernardo en un camión cargado de detenidos. El convento fue convertido en prisión por las autoridades franquistas al acabar la guerra. Era un viejo caserón corroído por el tiempo y desgastado por el paso de varias generaciones de misioneros. Puertas, ventanas, suelos y paredes aparecían rotos, sucios, quemados. Constaba de cuatro plantas y un inmenso jardín, con árboles y arbustos de todo tipo. Estaba situado a la salida de Toledo, camino del pueblo de Justino.

Bajo las laderas de un cerro, por la carretera de La Puebla de Montalbán, entre una espesa arboleda, se situaba el convento cisterciense de Monte Sión, más conocido como San Bernardo. Este histórico lugar, con su legendaria y salubre fuente de los Jacintos, en el verano de 1936 fue elegido como hospital de sangre, para acoger a los heridos del Ejército Popular. Una vez que los nacionales alejaron, en 1937, las líneas republicanas más allá de los cigarrales, todo este tupido paraje, inmediato al río, fue reforzado por ser zona propicia para pasarse al enemigo. Después, se convertiría en un campo de concentración de la zona franquista, con algunos batallones de trabajo. Para tal fin, antiguas dependencias de la mansión principal fueron convertidas en celdas de reclusión, y en sus ventanas aún podían distinguirse las heridas de guerra.

Fuera, junto a las cuadras, se extendía lo que llamaban la Huerta, una gran explanada donde, pese a su nombre, no existían cultivos desde que comenzó la contienda. Crecían allí árboles dispersos: pinos, sobre todo, y también acacias e higueras. Un camino que llevaba hasta la carretera estaba adornado con bancos revestidos de azulejería de cerámica talaverana, donde los monjes, en su día, meditaban sentados con gran devoción. Sus paseos dominicales consistían en largas caminatas hasta el puente de San Martín e, incluso, hasta el monasterio de San Juan de los Reyes. La excursión tenía mucho de liberación después de una semana de obligado encierro, y el júbilo se vivía desde primeras horas de la mañana.

Aletazos de viento templado animaban a intervalos el convento y, en el cielo, las nubes se oscurecían y se alargaban interceptando a veces el paso de los rayos de sol. La primavera seguía agotándose con latidos rápidos y profundos. Sonaban en torno aquel silencio los chirridos de vehículos militares, pisotones y taconeos de botas castrenses, e incluso la voz de un hombre llamando a la cocinera:

—¡Pilar! ¡Pilar! ¿Dónde andas?

Y la respuesta:

—Voy, hombre, voy.

Los presos callaban en sus celdas, tensos los sentidos, turbados por aquellos íntimos reclamos de vida. De pronto, la corneta tocó atención y comenzaron a sonar himnos militares a través de altavoces radiofónicos.

Ahora, Justino se encontraba en esos calabozos de herméticas estancias, que contrastaban con la frondosa vegetación, los estanques y l jardines decorados con espléndidos murales cerámicos de temas toledanos, que el pintor Zuloaga dibujara a principios de siglo. Cuatro años después, la ausencia de su padre era un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a acallar con palabras. No sabía cómo, ni por qué, fue fusilado por las fuerzas nacionales que tomaron el pueblo en aquel mes de septiembre de 1936. También desconocía dónde estaba su cuerpo soterrado. De niño, Justino, aprendió a conciliar el sueño en brazos de su padre, al tiempo que este le contaba cuentos. Ahora, echaba de menos su voz y su tacto, pero su luz y su calor ardían a todas horas en el último rincón de su corazón.

—Mañana traen de Mora a un rojo que actuó en la checa de Chamberí —explicaba un guardián de la prisión—. Dicen que el muy cabrón tiene en su cuenta más de treinta asesinatos.

Justino miró de reojo al grupo de falangistas que le custodiaban. Lo formaban tres jóvenes de entre veinte a veinticinco años, dos de los cuales conducían a otro detenido, con pelos alborotados y lágrimas en los ojos.

—¿Ha cantado ya? —preguntó alguien.

—Todavía se resiste, pero cantará. ¿Dónde lo dejamos?

Otro guardián señaló la puerta de un cuchitril situado debajo de una escalera.

—Ahí mismo —dijo otro—, en el cuarto de las escobas. No quiero que se comunique con sus compañeros que declararán después.

El grupo siguió la indicación de un capitán, mientras un soldado tocaba el hombro de Justino.

—Vamos, ya podemos subir.

—¡Vamos! —insistió un joven falangista.

—¿Qué pasa ahora? —preguntó Justino, aturdido.

—¡A declarar!

Justino se puso en pie de un vigoroso salto y se restregó los ojos. Luego miró a su compañero Mariano y se miraron atónitos.

—¿A declarar? Está bien —dijo, esforzándose por aparecer sereno y clavando los ojos en los de su guardián.

—Sí, hombre, a declarar. No se trata más que eso. Puedes estar tranquilo, aquí no damos paseos a las tapias de los cementerios; ¡rojillo!

Justino se encogió de hombros con fingida indiferencia. Quería prepararse. En estos casos, si uno sabe por dónde le van a salir, tiene mucho ganado. Lo peor era lo contrario. ¿Qué querían saber de él? ¿De qué se le acusaba? Sintió que las piernas le temblaban. Se vio perdido y pensó lo peor:

—¿No irán a leerme la sentencia de muerte? —se dijo así mismo.

Mientras, un centinela se echó a un lado y le miró con malas intenciones. Detrás, otro le clavaba el aliento y la mirada en la nuca.

—¡Vamos, hombre!, no tengas miedo; que vienes de una guerra. Anda, tira palante.

Una penumbra azulada lo cubría todo, y apenas podía distinguir los trazos de una escalera enorme, y una galería de frescos adornados con figuras de ángeles y santos celestiales que reposaban en una nube. Inconscientemente empezó a subir la escalinata, cuyos viejos peldaños gemían como si quisieran romperse. En el hueco que formaba su espiral, confluían y se mezclaban los ruidos misteriosos que escapaban de las distintas habitaciones de los más de cinco pisos del convento: jadeos, gritos, amenazas… Al llegar al descansillo de la primera planta se detuvieron. Entonces percibieron claramente unos chillidos de un hombre que estaba siendo interrogado.

—Sigue. Vamos al segundo piso —le ordenaron a Justino.

Y continuó la ascensión, peldaño a peldaño, perdiendo en cada uno de ellos un pedazo de su ser. Siguió a sus guardianes a través de aquellos techos palaciegos. Al fondo de un pasillo, una sucia cristalera filtraba la luz de la tarde, todavía dorada y caliente. Eran tardes de mayo y junio, calurosas, pero deliciosamente templadas junto al río Tajo. Habían llegado al segundo piso y un militar asomó la cabeza y dijo:

—Que pase él solo.

—¿Da usía su permiso? —preguntó un acompañante de Justino.

Justino obedeció automáticamente. La puerta cedió como la lápida de una tumba, con un golpe brusco, expulsando de la sala un aire viciado de humo y sudor. Un grandullón con rasgos de ave rapaz le dio un empujón en la espalda. Su mirada aguileña se posó en los ojos de Justino, que contemplaba atónito la inmensidad de aquel lugar. Era una estancia rectangular, alumbrada por una lámpara de techo y por el flexo de la mesa que había al fondo. En las paredes, su único objeto ornamental era un gran crucifijo de madera negra. Sentados tras esa mesa, le miraban dos hombres: uno de ellos de mediana edad, pálido y delgado, con la camisa azul remangada hasta los codos y, el otro, más joven, con bigotito y también con la consabida camisa azul. Otros tres hombres más, con vergajos en las manos fumaban en un rincón.

Entonces, la congoja de Justino dio paso a unos momentos de calma. Dejaron de temblarle las piernas y se le secó el sudor en todo el cuerpo. Después, se sentó en la butaca mortuoria de las declaraciones. Fue entonces cuando comprobó que un crucifijo presidía la pared de enfrente.

—¿A cuántos has matado? —preguntó una voz carrasposa.

—¡A nadie! ¡Yo no he matado a nadie! —respondió otra voz acelerada.

—No creas que me gusta este trabajo —oyó que decía aquel militar—. Pero alguien tiene que hacerlo. Habéis hecho tanto daño… ¿O es que me vas a negar que en La Puebla de Montalbán no ha habido muertos?

—Mi padre, señor, a mi padre lo fusilaron en el 36 cuando llegaron las tropas nacionales a mi pueblo.

—Tu padre era un rojo, hablo de patriotas, hablo de muertos en nuestro bando.

—Perdone…

—El que dice la verdad no tiene nada que temer —aseguró el militar—. Porque eso sí, queremos saber la verdad, aclarar todos los asesinatos y fechorías cometidas en aquel verano de 1936, y que los hijos de puta den la cara como es debido y no nos vengan con cuentos chinos. No queremos que se escape ningún culpable.

—Pero yo…

—Tú vas a cantar como todos, por eso apretamos en los interrogatorios —el militar miró a los del vergajo.

—Pero yo…

Aquel militar era un experto en interrogatorios. Le gustaba hacer el papel de policía malo ante los detenidos y disfrutaba provocarlos con chulería y, de vez en cuando, apagándoles el cigarrillo en la mano. Pero era algo quisquilloso: nunca fue capaz de arrancarle las uñas a ninguno de ellos con los alicates. No podía evitarlo, pero le producía grima, e incluso giraba la cabeza para no verlo cuando algún compañero se ocupaba de ello.

—Vamos a ver…Queremos que nos digas quien mató al médico señor San Miguel. ¿Sabes quién era José Antonio?

—¿Primo de Rivera, el hijo del general? Sí.

—Veo que eres un hombre culto. A ese también lo mataron. Pero ahora quiero que me cuentes lo de don Jerónimo San Miguel.

—El alcalde de La Puebla de Montalbán era socialista y yo pertenecía a las juventudes de su partido. Yo estaba con la República, naturalmente, pero ya sabe cómo se las gastan en los pueblos… El que no es de los tuyos es tu enemigo. Y así nos cogió la guerra. Se formó un comité en la Torre de San Miguel y después en el palacio de la condesa, en la misma plaza. Yo fui a ver a los del comité para decirles que aquello que estaban haciendo era una barbaridad, que sería mucho más inteligente poner a trabajar a los enemigos de la República. ¿Qué se adelantaba con matarlos? Nada. En cambio, haciéndoles trabajar de balde para el pueblo…Pero no sirvió de nada. Cuando vi el oreo, el 22 de julio, en compañía de Juan Vallejo, Vicente Rojo y Doroteo nos fuimos a Toledo para ingresar en las milicias…

—Y luchar contra los patriotas que se refugiaron en el Alcázar —el instructor interrumpió a Justino y acabó la frase.

—¡No teníamos ni fusil! ¿cómo íbamos a disparar contra el Alcázar? Vimos al primer muerto en la plaza de Zocodover, era una chica joven, de unos veinte años, desde el Alcázar la habían disparado al pecho y no tuvo salvación.

—Y os fuisteis a la catedral a pedir a Dios que aquello acabara pronto —dijo con sorna.

—No, volvimos al pueblo y me puse a trabajar en las faenas del campo.

—Ahí quería llegar yo, y en el pueblo ¿qué pasó?

—El 5 de agosto nos reunimos cuatro compañeros de las juventudes y decidimos ir a Madrid. No me gustaba lo que estaba pasando en la retaguardia, y decidí irme al frente. Había mucha mierda en el pueblo. Nos trasladamos en una caravana de camiones que venían a cargar trigo a la finca Alcubillete. Fuimos al Ayuntamiento a que nos dieran un certificado de buena conducta y después nos fuimos a dormir a la Casa del Pueblo. A la mañana siguiente, muy temprano, salimos a la plaza a tomar un café de puchero en casa de Vale. En ese momento llegó mi padre: “¿Dónde vas?, ¿por qué no has dormido en casa?”, me preguntó. “Voy a enseñar a estos camioneros el camino de Alcubillete”, respondí.

—Pero ya no le vi más. Le fusilaron semanas después.

—¡Vamos al grano, Justino!, eso no me interesa. Continúa…

—Llegamos a Alcubillete. Había una fábrica de conservas de unos de Torrijos que llamaban “Los Calderones”, donde trabajaban muchas mujeres, y entre ellas estaba mi prima Francisca.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Francisca mientras envasaba una lata de tomate.

—Me marcho a las milicias.

—¿Lo saben tus padres?

—No, pero puedes decir a mi madre que la escribiré cuando llegue.

—¡Me aburres, Justino! —exclamó el militar—, ¿quién mató a don Jerónimo San Miguel?

— Llegamos a la capital durmiendo en los sacos, y al día siguiente nos alistamos en el cuartel de La Montaña. Yo tenía dieciocho años…

—¡Los suficientes para haber matado al médico y otro medio centenar de paisanos tuyos! No me hables más de Madrid, cuéntame qué pasó hasta ese 5 de agosto…

Justino obedeció lentamente sin dejar de mirar a los ojos de aquel individuo, oscuros, inteligentes, rodeados por un círculo de sombras. Cuando se disponía a hablar de lo que a este le interesaba, percibió que los hombres del vergajo le rodeaban y que el de la máquina de escribir colocaba en ella dos folios con una hoja de papel carbón en medio.

Fue un momento de angustiosa tirantez. Justino sintió sequedad en la garganta y, al mismo tiempo, unas ganas de contar la verdad.

Al fin, el hombre de los ojos oscuros le preguntó:

—¿Me conoces?

—No tengo el gusto.

—Pues para que lo sepas, y no se te olvidé, te diré que me llamo Justino, como tú, y soy capitán de infantería. También te diré que aquí no nos comemos a nadie, ¿sabes?, y que, si contestas la verdad a lo que se te pregunte de la muerte del médico de tu pueblo, nada tienes que temer, ¿comprendes? Ya sé que no fuiste tú. Pero si te haces el tonto o el desmemoriado, o te pasas de listo… —dijo el capitán mientras los del vergajo se acercaron al declarante con ademán agresivo.

El capitán hizo como que leía en el papel que tenía delante, levantó luego la mirada para clavarla en los ojos de su tocayo Justino y, con voz pausada y tono mordiente, le planteó la cuestión:

—Vamos a ver…Queremos que nos digas quién organizó las matanzas de patriotas en tu pueblo.

—Pero ¿cuándo?

—Hombre, se entiende que antes de la liberación. Lo que ocurrió después, con tu padre y otros muchos asesinos, ya me lo sé.

—Nosotros creíamos que la razón estaba de nuestra parte el 18 de julio —dijo Justino, sin ira.

—Entonces crees que teníais razón el día del glorioso alzamiento, ¿no?

—Por supuesto. De no haberlo creído así, no estaría ahora donde estoy.

—Nosotros también creíamos que la razón estaba de nuestra parte el 18 de julio.

—Es natural. El hombre solo se juega la vida cuando cree que las ideas que defiende valen más que ella.

Siguió una breve pausa. El capitán miraba a Justino atentamente. Espiaba sus movimientos, sus gestos, sus reacciones, hasta sus parpadeos, implacablemente. Antes de seguir con la verdad de los asesinatos, quería conocer la opinión de su tocayo sobre la guerra.

—¿A qué atribuyes tú la causa de que perdierais la guerra?

—No lo sé aún a ciencia cierta. No tengo todavía suficientes elementos de juicio. Por otra parte, no soy belicoso. Odio la guerra y la violencia.

—¿Y por qué la hiciste?

—Usted sabe muy bien que no teníamos otra opción.

—Eso es verdad.

—Nos vimos metidos en una guerra y enseguida estalló la revolución, para la que no estábamos preparados, a mi juicio. Intervinieron luego las potencias extranjeras y ya no fuimos dueños de nuestros actos.

—Nosotros sí estábamos advertidos de vuestra posible revolución.

Justino se encogió de hombros, y dijo sin pensar:

—Pues ya ve: después de tantos años de estar esperando que sonasen, las campanas de la revolución nos pillaron desprevenidos…

El capitán prosiguió:

—Y ahora no podemos traicionar a nuestros muertos.

—Me fusilarán, ¿verdad?

—Me parece que se te olvida una cosa, rojillo. Una cosa muy importante, y es que nosotros hemos ganado y vosotros habéis perdido. ¿Te parece poca la diferencia?

Justino optó por contenerse e intentar suavizar la tensión creada por la disputa.

—Aquello era la guerra y esto es la paz. ¿No es bastante que hayamos perdido?

El militar parecía preocupado porque Justino no declaraba lo que él quería oír.

—Son las diez de la mañana y aún tenemos que tomar declaración a unos cuantos… ¡Cuéntame de una puta vez lo que te ha traído aquí!, de lo que me cuentes depende tu vida. El médico se llamaba San Miguel, y ese es un apellido que pesa mucho. Creo que vamos a resolver el problema de otro modo.

—¿Cómo?

—A base de hostias…

—¿Es que no están diciendo todos los días que la guerra ha terminado y que han comenzado las tareas de paz?

—Pero no puede borrar de un plumazo a tanto asesino suelto…

—¡Ay! —Justino recibió el primer golpe en la espalda.

—¡Habla cabrón! —gritó un verdugo.

—A mí no me había hecho ningún mal don Jerónimo, ¿por qué iba a matar al médico que asistió a mi madre en sus partos? Nos cogió la guerra que nosotros no buscamos. Se formó un comité para gobernar el pueblo, y se empezó la limpieza en la retaguardia, como se decía entonces, por aquello de que los fascistas no dejaban vivo a ninguno de los nuestros…

—¿Fascistas?

—Bueno, perdone, nacionales.

—Sigue…

—Vinieron unidades de milicianos de Toledo que pedían listas de los derechistas más destacados del pueblo. Y empezó el ir y el venir de aquí para allá, de fregao en fregao. Al ver el panorama, me marché a Madrid.

—Pero antes de marcharte a Madrid, estuviste trabajando de segador en la finca El Bosque, ¿es cierto?

—Si

—Y en esa finca hay una ermita, ¿la recuerdas?

—Si

—Y los frailes tenían encomendado el cuidado de la ermita al guarda jurado de la finca y a su esposa…

—Creo que sí.

—¿Conoces a una señora mayor llamada Martina Moreno González?

—Sí, era la esposa del guarda.

—Y, ¿a Francisco González de Cruz?

—Era un jornalero del pueblo, un poco mayor que yo.

—Pues estos, han declarado que tú y tu amigo de celda, Mariano Martínez de la Casa, junto con una turba de jornaleros quemasteis la citada ermita…

—¡No es verdad!, a esa vieja la han comprado para que mienta y a Francisco también, o a este le habrán torturado…

—Y que vosotros, y toda la chusma, aparejasteis a un burro con las casullas de los frailes…

—Fueron los segadores de la finca, que al acabar la tarea… —dijo Justino, a quien le sorprendió lo del burro.

Justino tuvo que detenerse porque sus palabras eran más rápidas que los dedos del mecanógrafo. Entretanto, el capitán encendió un pitillo e invitó a fumar al declarante, que aceptó sin vacilar. El mecanógrafo hizo un alto para encender el suyo y, por su parte, los hombres de los vergajos hicieron lo mismo. Era evidente que había aflojado la tensión y que aquel paréntesis marcaba el principio de una fase de relajamiento. Así, cuando reanudó su relato, tanto el interrogador como sus ayudantes habían decidido ya bajar su actitud hostil.

—Era lo que quería saber —continuó el capitán—. De sobra conocemos a las personas que intervinieron en la muerte del médico de tu pueblo, y del resto de caídos. Tampoco ignoramos que tú no prendiste fuego a la ermita, pero estabas allí. Con eso es suficiente para que te caigan diez años.

—Después —continuó el preso—, fui destinado al frente de…

—No me interesa eso, lo que quería saber ya me lo has contado —el instructor no dejó a Justino acabar la frase.

—¿Eso es todo? —preguntó sorprendido el declarante.

—Así da gusto. Si todos se portaran como este… —reconoció alguien.

—Pero yo no he hecho nada malo, venía de la siega y me encontré con la ermita ardiendo.

—Alguien tiene que pagar. Haceros a la idea —dijo el secretario.

—Pero ustedes mismos han dicho que quien no tenga las manos manchadas de sangre, no tiene nada que temer… Ustedes tienen que cumplir su palabra también y, si no, no haberla dado.

—Y es cierto —le interrumpió vehementemente el mecanógrafo—, y es cierto. Pero ¿quién de vosotros tiene limpias las manos? ¡Ninguno! Unos por matar, otros por mandarlo y otros por consentirlo, resulta que todos estáis pringados.

—Ustedes son católicos, ¿no? Pues parece que lo han olvidado. Yo soy un hombre honrado y me tienen aquí. ¿Es eso cristiano?

El secretario había concluido la lectura de la declaración, que apenas ocupaba dos folios.

—¿Estás conforme?

—Completamente.

—Pues firma los dos ejemplares, en unos meses te llevaremos a juicio. Calma, chaval, calma. Tranquilízate. Ya verás como todo esto se arregla. Y…, acostúmbrate a no hablar así a los militares.

Le dieron una pluma estilográfica y, mientras estampaba su nombre y rúbrica al pie de las dos hojas de papel, oyó que alguien le decía:

—Te felicito. Sabíamos que no has estado implicado en delitos de sangre. Te portaste como un hombre al desoír las órdenes del comité y marcharte a Madrid. Solo te caerán unos años por no haber impedido que los gañanes de tus compañeros de siega quemaran la ermita.

Justino se puso en pie lentamente. Parecía muy cansado.

—Tendrás hambre, ¿no?

El preso afirmó con la cabeza.

—Entrégale los paquetes de comida que han traído sus familiares, ¿estamos? Y que se quede con mi paquete de cigarrillos —ordenó el capitán.

Salieron al descansillo de la escalera y allí volvieron a escuchar los gritos de los interrogatorios. Justino estaba muy cansado y solo deseaba dejarse caer en cualquier rincón para dormir y no despertar nunca. Le llamaba al sueño una voz cariñosa, lejana, tentadora…Sus guardianes con vergajos eran fantasmas de humo que se reían a carcajadas entre la niebla. Los rostros del mecanógrafo, del capitán, de su madre, de su amigo Mariano y de la ermita ardiendo giraban y giraban a su alrededor desenfrenadamente y se apagaban y se encendían. Sonaban dentro de su cabeza voces de mando y cañonazos…

Pero el siseo de su amigo Mariano le despertó definitivamente.

—¿Dónde estoy? ¿Y por qué me zarandean?

—Justino, ¿qué tal te fue?

—¿Qué? ¿Qué pasa?

—La declaración, ¿qué tal?

—Bien, ha sido una gran suerte para mí que me haya tocado ese interrogador, en vez de esos verdugos a cuyas víctimas he oído gritar…

De nuevo encerrados en el calabozo, Justino observó que sus compañeros acusaban un gran cansancio y que uno de los presos se disponía a explicar algo al grupo.

—Justino, escucha lo que nos va a contar este camarada —susurró Mariano al oído de su paisano.

—Compañeros —empezó diciendo el camarada en voz baja—, tendré que hacer un breve resumen de lo que he tratado hoy en la ventanilla con mi mujer. Las noticias de nuestros familiares coinciden todas en que la situación es jodida. Hay camaradas contra los que se ha presentado una misma denuncia en tres o cuatro sitios diferentes, y hay denuncias que no tienen pie ni cabeza, porque, de ser ciertas, resultaría que fueron cientos los que mataron a tal o cual fascista… En fin, un caos. Lo que sí está claro es que aprietan fuerte en los interrogatorios. En general, se resiste bien, pero no faltan los que se van de la lengua y dicen lo que es y lo que no es. Por aquí andan sueltos algunos de esos chivatos, pero no es conveniente asustarlos ni insultarlos, porque aún nos pueden hacer más daño. Pero ese es otro cantar.

—¡Qué bonito! Todo el mundo se sacude las pulgas y nos las echan a los que no hemos matado ni a una mosca —dijo Justino.

—Según las diligencias, los buenos se marcharon al frente, y los que nos quedamos en la retaguardia somos los malos —aseguró otro.

—Y no faltan los chivatos que quieren alegar que estuvieron a favor de la República a la fuerza, por miedo…

—Te voy a decir una cosa: nunca creí que yo llegara con vida al final de la guerra, así que ahora estoy viviendo de propina —reconoció Justino.

Entretanto, se inició el desfile hacia el grifo de los retretes para fregar los platos. Aquel día le tocaba a Mariano ser el friegaplatos del grupo. Tras apurar el cigarrillo y hacer un gesto de conformidad, empezó a amontonar los cacharros.

—A ver cómo se porta la marmota —dijo con sorna Justino.

Cuando Mariano al fin terminó la tarea, llevándose en difícil equilibrio platos y vasos, dos camaradas se dirigieron al grupo. Uno de ellos era Bruno, comunista de Fuensalida. El otro, de cabellera oscura; de ojos pequeños, casi ocultos por la maraña de la espesura de las cejas, saludó a todos:

—¿Qué hay, camaradas?

El tono de su voz era grave y duro como el de un militar. Justino sonrió:

—¡Hola, Delfín! —haciéndose a un lado para dejarle sitio, añadió—: Anda, siéntate un rato con nosotros.

Pero Delfín negó con la cabeza. Se puso en cuclillas a su lado y preguntó:

—No estáis controlados, ¿verdad?

Justino, sin perder la sonrisa, le contestó:

—Pues…, no que yo sepa.

Delfín hizo un gesto de elogio encogiendo los labios y moviendo la cabeza:

—Conque ya habéis formado el comité interior, ¿eh?

—Habla más bajo, camarada. Sí. Y en él estamos solo los comunistas, los socialistas se han organizado por su cuenta.

Se miraron todos los del grupo y Delfín movió lenta y afirmativamente la cabeza. Al tiempo, unos falangistas rodearon enseguida al corro y así, en cuadrilla, prescindiendo del acostumbrado orden de las dos filas, marcharon todos, encañonados, en dirección a una mazmorra sin ventanas.

Sin comentarios