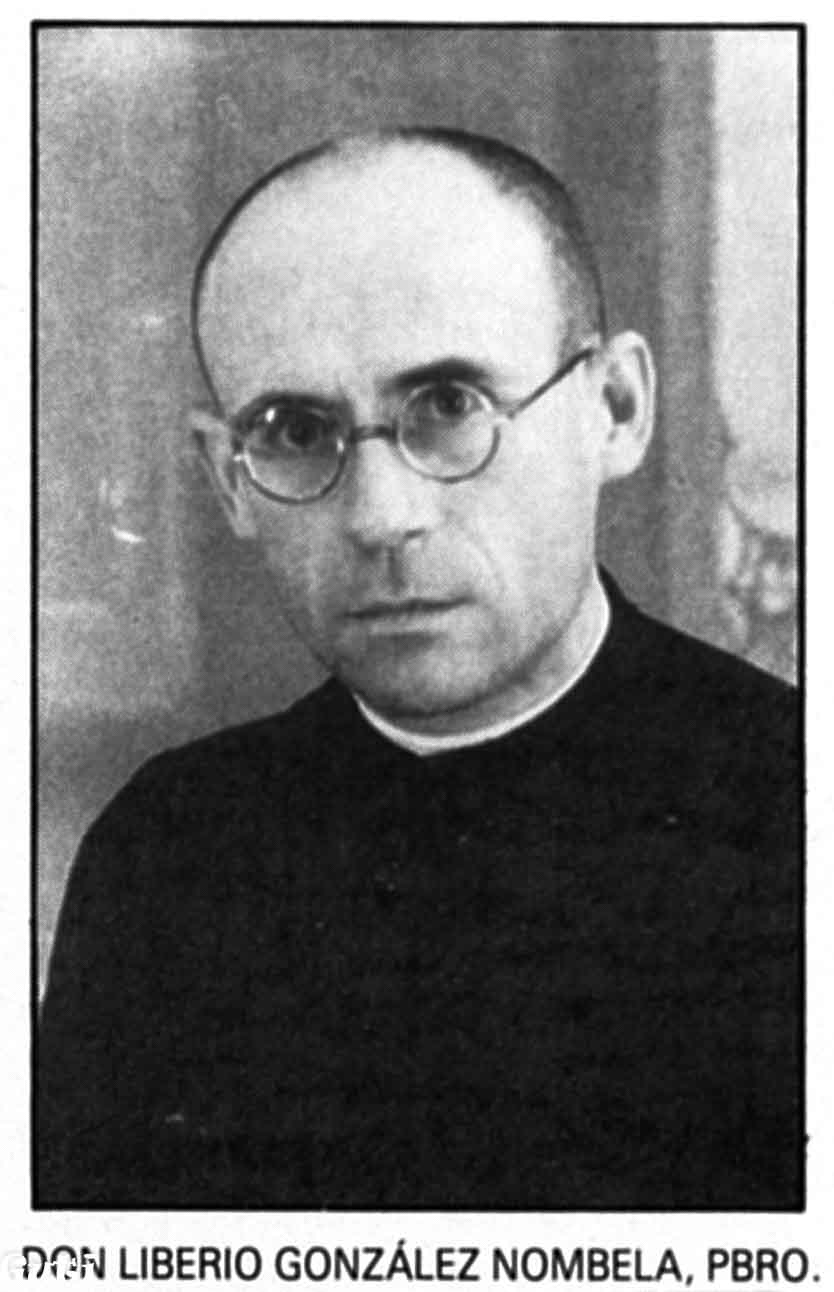

PERSECUCIÓN Y MUERTE DEL CURA PARROCO DON LIBERIO

PERSECUCIÓN Y MUERTE DEL CURA PÁRROCO DON LIBERIO

Capítulo 2 de la novela «Una memoria sin rencor»

Torrijos – Santa Ana de Pusa, agosto de 1936

Algunos de los dieciséis ejecutados en las tapias del cementerio evocarían, antes de morir, el accidentado viaje que realizaron en camión a la localidad toledana de Santa Ana de Pusa en aquel fatídico 18 de agosto de 1936. Este era el pueblo natal del cura párroco de Torrijos y desde aquí marchó coaccionado, en los primeros días de marzo de ese mismo año. Buscaba a su familia y un refugio menos hostil para soportar aquella primavera tan convulsa que desembocó en la guerra civil.

Un mes justo después de estallar la contienda, a primera hora de la mañana, una treintena de hombres armados emprendieron el viaje, desde el Ayuntamiento de Torrijos a Santa Ana de Pusa, para detener a Liberio González Nombela. Se acomodaban como podían, apoyados unos en otros, algunos de pie y otros apretados sobre los duros asientos de madera. El resto de la caja estaba atestada de mosquetones y munición. No cabe duda de que el desplazamiento fue muy dificultoso por el mal estado del firme de los caminos y carreteras, a pesar de que la Diputación Provincial de Toledo ya había puesto al frente de la sección de obras a sus mejores ingenieros, con el fin de sacar del aislamiento a todos los pueblos de la provincia.

El caso es que estas vías intransitables sirvieron de excusa a Marino Martín, y a su cuñado Regino Beltrán, para no alquilar a ningún precio su flamante camión marca Chevrolet. Querían evitar poner dicho vehículo en manos de cualquier conductor novato que no conociera los caminos vecinales. Sin embargo, los dirigen- tes del comité local, pistola en mano, fueron a la casa de aquellos transportistas, obligándoles a hacer un porte gratis y traer vivo al cura Liberio para ser juzgado en la sede de este órgano revolucionario que se había desmarcado de la autoridad municipal.

—¡Fascista, sabemos que eres un fascista, Marino! —gritó enfadado el líder del comité al camionero, apuntándole con una pistola—. Pero no tenemos otra camioneta mejor que la tuya y solo tú sabes guiarla por esos caminos de cabras.

—No soy un fascista, vivo de los portes y el camión lo acabamos de comprar mi cuñado Regino y yo, con dinero prestado —replicó Marino atemorizado y su- miso ante el grupo de milicianos armados.

—¡Anda!, ¡déjame de hostias, toma este vale de gasolina y llena el depósito! —firmó el miliciano en un papel que decía: “vale por un depósito lleno a Marino, el comité, 18 de agosto de 1936”.

—Pero esto no es dinero —negó Marino.

—¡Ca, de eso nada!, le dices al del surtidor que vas de parte mía, ¡que no tenga que acercarme yo a decírselo más clarito!

—Y si…

—¿Has oído?, ¡verás que son pesetas de ver- dad! —insistió el miliciano, entregándole con desprecio el vale.

—Pero…

—¡Aviva, cacho cabrón!, ¡ni pero ni hostias!

El camión salió con la caja descapotada desde la explanada de la estación del tren en dirección a Santa Ana de Pusa, por la carretera de Abenójar. La primera parada, innecesaria porque hacía solo unos minutos que acababan de partir, fue en el caño viejo de Gerindote, construido bajo el reinado de Carlos III: una inscripción con la palabra Carolus así lo delataba. Dicho testimonio apenas si podía ser legible debido a la erosión que el tiempo produjo en el granito de los alargados pilares, donde podía entonces abrevar todo tipo de ganado. Algunos se apresuraron a llenar sus cantimploras del agua que salía, por ambos lados, de las espitas doradas y desgastadas por el manoseo incesante de casi dos siglos.

Otros miembros del grupo se despojaron de la camisa, tras apoyar las armas en el suelo, y refrescaron su cuerpo para sofocar el incipiente calor de aquella mañana del tórrido mes de agosto. Pero Marino y Regino no baja- ron de su camioneta porque la preocupación les embarga- ba y deseaban llegar, cuanto antes, al destino para salir de tal enredo, con el deseo de no encontrar al sacerdote en su pueblo. Desde la cabina, con las ventanillas subidas para poder hablar entre ellos sin ser oídos, observaban con aflicción la euforia desmedida de algunos de sus acompañantes, celebrando aquel día de excursión que el comité les había regalado. Mientras, Marino lió un cigarrillo con la picadura que después guardó en la petaca, lo giró entre sus dedos y se lo llevó a la boca. Algunos, como Juan, el Monago, en cambio, mantenían el semblante serio porque iban coaccionados y solo hicieron el acopio de agua necesario para recorrer el medio centenar de kilómetros que separan ambas poblaciones, también con la esperanza de que Liberio hubiera huido de su domicilio.

—Que todo el mundo llene las cantimploras y que se revise el nivel de agua del radiador —ordenó el jefe.

—Mi camión esta nuevo, además lo revisé an- tes de salir —aseguró Marino.

A la salida de Gerindote todos los miembros de la expedición comenzaron a taparse la nariz con trapos ante el fuerte hedor a putrefacto, como si algún animal muerto estuviera descomponiéndose en el campo. A escasos metros, junto a un enjambre de moscas que revoloteaban por encima de unos cadáveres, se encontraba una mujer llorando. Estaba acompañada de un joven, que podría ser su hijo, con la boca tapada tras una camisa y una caña para espantar a los pájaros negros que por allí se arremolinaban.

—¡Joder, son cuatro personas muertas! —dijo un miliciano.

—Serán fascistas de Gerindote a los que les han dado el paseo —dijo otro, mientras la mujer se tapó la cara con un pañuelo negro al escuchar al miliciano.

—Señora, ¿son familia suya? —interesó el jefe con respeto, sin bajarse de la camioneta—. ¿De qué pueblo son?

—De Escalonilla —respondió el joven entre sollozos—. Somos la familia de Casto Gallardo y no nos dejan enterrarlo en el cementerio.

—¡Son los de Nohalos! —apuntó un miliciano a los suyos.

El zumbido de las moscas se hacía ensordece- dor. Cuando los insectos comenzaron a introducirse en la cabina, el conductor del camión emprendió su marcha sin recibir orden alguna de hacerlo. El ejército de dípteros había detectado el olor, mediante los receptores de sus an- tenas aristadas, y se afanaban en devorar el tejido blando de los cadáveres que ya llevaban ahí dos días.

Antes de llegar al pueblo de Escalonilla, un rebaño de ovejas de la finca Nohalos se cruzó en el ca- mino de aquel convoy miliciano. Hubo de realizar una breve parada, a fin de permitir pasar el hato de merinas que seguían al pastor hacia un junqueral que verdegueaba entre los agostados rastrojos dorados por el sol. Mientras, el perro de carea se esforzaba en conseguir, a ladridos, que la parada fuera lo más rápido posible. Una vez que el ga- nado alcanzó el rastrojo de paja, el cabrero alzó la garrota al grupo, puño en alto, al grito de ¡Viva la República!

—¡Viva la República! —respondieron algunas voces.

—¿Qué les ha pasao a esos fiambres que hemos visto ahí atrás? —preguntó uno intentando confirmar lo que ya sabía, con una sonrisa estúpida en los labios.

—Ha pasao lo que tenía que pasar —replicó el cabrero a pocos metros de distancia—. ¡Que no hay ley, ni orden, pa la chusma!

—¿Sabes que estamos en guerra? —preguntó con ironía el miliciano.

—Algo he oído —respondió con más sorna aún el pastor.

—Pues si no la ganamos, la familia de esos fas- cistas ahí muertos vendrá contra ti —aseguró el jefe de la expedición.

—¡Ca!, no creo, algunos eran mis patrones hasta que estalló la guerra —negó el pastor con la cabeza.

—¿Y no habían huido de Escalonilla?

—Sí, a Madrid —contestó—. Pero hasta allí fueron los del comité.

—¡Joder!, ¡qué huevos tenéis por aquí! —exclamó a carcajadas el jefe mientras se echaba mano a sus propios testículos.

—¡Demasiaos huevos!, como que mucha gente del pueblo salió a la plaza cuando llegaron de Madrid pa pedir su muerte —protestó sin miedo el cabrero moviendo la cabeza en signo de reprobación.

—¡Eso se llama justicia popular, cabrero-cabrón!, ¡que eres otro fascista como ellos! —enfadó al miliciano la actitud del cabrero.

—¡Anda y que te den! —exclamó resignado el pastor, mientras se dio media vuelta y continuó su camino con el rebaño, repitiendo sin parar la frase que acababa de oír: “justicia popular”—. ¡Menuda justicia popular sus daba yo a vosotros!

Este momento de parón fue aprovechado por un miliciano para saltar y emprender una veloz carrera, huyendo en dirección a un olivar cercano donde se camufló de manera inmediata ante los gritos de sus compañeros de viaje. Ninguno se atrevió a disparar porque dedujeron que Juan, el Monago, había sufrido un apretón y en ningún momento pensaron que había desertado de la misión encomendada. Pero cuando pasaron los minutos y fue divisado en el horizonte, corriendo campo a través, todos entendieron lo que algunos ya se habían imaginado antes de partir: Juan había sido uno de los monaguillos de Liberio. También sabían que había dejado de asistir al cura párroco en los servicios del altar y procesiones, por- que estaba muy presionado por sus amigos y por algunos miembros del sindicato.

—¡Es un canalla el puto monaguillo ese! — gritó uno—. ¡No se olvidó del puto olor a cera en estos cinco años! ¡Desertor!

—A ese tío hay que darle el paseo cuando le encontremos —dijo otro haciendo ademán de bajarse del vehículo.

—¡Hay que dar matarile al cabrón ese! —insistió otro.

—¡Despacio! ¡Menos matarile! Primero hay

que traer al curita a Torrijos y luego ya habrá tiempo de paseos, caminatas y matariles —ordenó el jefe de la expedición apuntando con su arma al miliciano que acababa de hablar.

—¿Continuamos? —Marino solicitó órdenes.

—¡Aviva, hostias! —respondió el jefe.

—¡Cabrero-cabrón!, ¡justicia popular! —se es- cuchó una voz desde la caja del camión.

Después de la fuga del monaguillo, que no quiso saber nada más de la guerra ni de la revolución, el camión se dirigió lentamente hacia La Puebla de Montalbán, patria chica de Fernando de Rojas, el conocido autor de La Celestina. A lo lejos ya se divisaba la torre de San Miguel, como un ciprés puntiagudo, erguida como un centinela entre el resto de tejados. Su construcción de planta cuadrada, con su arco de medio punto, de almohadillada sillería, había sido incautada por el comité de dicha localidad. Pero su ubicación, algo distante del centro y con escasa habitabilidad, no era del agrado de sus dirigentes y en esas fechas se trasladaron al palacio de los Duques de Montalbán, que adornaba la plaza del municipio. Por este motivo, advertidos del cambio de sede por un miembro del grupo, el vehículo se orientó hacia la noble mansión, ya deshabitada por sus moradores tras la victoria de las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936. Aquí acordaron recoger a un militante de la CNT, paisano de Liberio, apodado Durruti. Este conocía bien las calles de su pueblo natal y los posibles escondites que podría utilizar el párroco de Torrijos, para el supuesto de que hubiera sido advertido de la siniestra misión. Le llamaban Durruti porque era un fanático seguidor del famoso sindicalista anarquista, con quien había trabaja- do en la Compañía Ferroviaria. El vecino de la Puebla de Montalbán fue un obrero mecánico mientras vivió en Barcelona. Hijo y nieto de herrero, había vivido su infancia en una fragua de Santa Ana de Pusa y pertenecía a esa última generación proletaria de cuando las máquinas comenzaron a llevar rodamientos a bolas. Era un auto- didacta que ahora fabricaba extrañas maquinarias en su taller, más por puro placer que por interés económico, aprovechando una revolucionaria teoría sobre el émbolo y porque disponía de unas manos de oro.

—¡Camaradas! ¡Viva la revolución! Cuando queráis nos ponemos en marcha hacia mi pueblo —saludó Durruti con el puño en alto.

Mientras tanto, se encajaba su fusil en bando- lera y se colocaba en la cabeza una gorra anarquista con los colores negro y rojo, así como el pañuelo al cuello con los mismos tonos.

—¡Salud, camarada! —se oyeron varias voces al unísono sin quitarse los cigarros de sus labios.

Enrolado el cenetista en aquella expedición, Marino dejó un hueco a este en la cabina y continuaron su marcha por caminos sinuosos, colmados de baches y atajos que solo el santanero conocía. Durante el viaje, y hasta la siguiente parada, Durruti contó al conductor cómo se estaba viviendo en La Puebla de Montalbán la revolución desatada por el golpe militar.

—El día 25 de julio, día de Santiago, ocupa- mos el convento de frailes —comenzó Durruti, creyendo que Marino era de los suyos—. ¡Me lo pasé de puta madre!, ¡que ganas tenía!

—¡Vaya día más señalado!, ¿cuántos curas mu- rieron? —preguntó Marino ocultando su preocupación.

—Ninguno, unos se alojaron en casas particulares y otros huyeron —explicaba Durruti, advirtiendo de no haber matado a ningún pueblano.

—¡Mejor!

—Pero los que huyeron se toparon en Escalonilla con camaradas de la FAI de Toledo y les die- ron matarile —aclaró Durruti el final de aquellos religiosos.

—¡Vaya, qué mala suerte tuvieron los pobres!

—dijo el conductor.

—Ese mismo día, hicimos una luminaria con los archivos del juzgado municipal, ¡ardían como la tea!

—decía Durruti riéndose a carcajadas, exhibiendo su dentadura amarillenta sin incisivos.

—¿Qué papeles ardían? —preguntó Marino.

—Los que llegaban de la cárcel de Ocaña, ¿no sabes que veintitrés camaradas, con el alcalde a la cabeza, pasaron dos meses en la cárcel?

—No sabía nada, ¿qué pasó?

—Que en la huelga de jornaleros de octubre, la de Asturias, ¿sabes?, les enchironaron estos cabrones

—dijo el miliciano.

—He oído decir que han muerto muchos de- rechistas pueblanos, ¿es verdad? —prosiguió Marino con su interrogatorio.

—Sí, pero nosotros no hemos matado a nadie—insistió Durruti juntando dos uñas de sus dedos—. ¡Ni tanto así!

—¡Daba cosa!, ¿no?

—Claro, eran nuestros paisanos, nuestros patrones, nuestros médicos, nuestros alcaldes, nuestras familias lejanas…

—Normal…

—Donde sí estuve fue en Carmena. Ahí me daba igual, no conocía ni a Dios.

—¿Y quiénes fueron?

—¡Camaradas forasteros!, vinieron como moscas en camionetas. Bueno, aún siguen viniendo por el pueblo —continuó Durruti, mientras Marino se afanaba por esquivar baches.

—Te escucho, te escucho…

—Ayer, sin ir más lejos, se llevaron a cuatro o cinco fascistas.

—¿Y cómo saben los forasteros a quién tienen que llevarse?

—Nos preguntan a los del comité, y les damos una lista.

—¿Y luego?

—Luego, ellos sabrán lo que hacer… —se reía Durruti a carcajada limpia.

—¡Tú vienes a mi pueblo, y yo voy al tuyo!,

¿era el pacto?, ¿no? —dedujo el conductor.

—¡Claro!, mi amigo, el Lobo de Carmena, viene mucho por aquí, igual que yo voy a su pueblo.

—¿Por qué le llamáis el Lobo?

—Porque tiene once hermanos muertos de hambre y tiene que robar y cazar como los lobos, por la noche y a escondidas, de furtivo en la finca La Zarzuela

—contestó mientras señalaba con el dedo la dirección en la que se encontraba dicho latifundio.

—¡Joder con el Lobo!

—El hermano pequeño está enfermo de tuberculosis y está aislado en una cabaña, como si fuera un perro, en el último rincón de esa finca.

—Pobre familia…

—Yo sé que el Lobo la va a liar porque le tiene muchas ganas al guarda de La Zarzuela, y también al médico de Carmena que fue quien ordenó que su hermano viviera aislado —auguró Durruti, insinuando que el Lobo quería aprovechar la revolución en su pueblo para vengar- se de sus enemigos.

—¿Y quién guarda la finca?

—Un fascista llamado Agabio —Durruti le se- guía dando cuerda al conductor.

—¿Y el alcalde de La Puebla?

—¿El Chile? ¡Menudo cabrón!, el Chile está en contra de la revolución y de la justicia popular. Mucho socialista, mucho Largo Caballero y mucha hostia, y a la hora de la verdad se cagan de miedo.

—¿Y la Guardia Civil?

—¡No sabes que se han encerrao con Moscardó en el Alcázar de Toledo! ¡Joder!, parece que eres de Cuenca.

—¡Ya!, ¡ya!…

El conductor tampoco sabía del por qué le apodaban Durruti, pero este prefirió no dar explicaciones de quien era el sindicalista y revolucionario anarquista Buenaventura Durruti porque estaba seguro de que no le conocía.

—¡Eres un poco preguntón!, veo que no has salido de tu pueblo ni para ir bañarte al río.

—Soy transportista y me recorro la provincia entera.

La conversación se interrumpió cuando llegaron al municipio de Malpica de Tajo. Por aquí cruzarían el río a través de un viejo puente de grandes dimensiones, fabricado en hierro y construido hacía cuarenta y tantos años: antes de la construcción del puente había una bar- caza que ya existía desde finales del XVIII. Sin embargo, algunas crónicas dicen que “Álvaro de Luna cruzó, en 1420, el río Tajo a través de la barca de Malpica”. El puente tenía más de doscientos metros de longitud y su entrada estaba cerrada con una barrera de sacos terreros y un confesionario que hacía las veces de garita. Desde aquí, los milicianos controlaban la entrada y salida del pueblo. Un mes después, esos mismos milicianos volaron el puente, recibiendo órdenes de un teniente republicano que pretendía impedir el posible acceso de las tropas de Franco.

—¡Alto!, ¿quién va? —preguntó el del confeonario.

—¡La República!, ¡CNT!, somos del comité de Torrijos y vamos a Santa Ana de Pusa en busca de un cura huido.

—¡A ver!, documentación…

—¿Qué más documentación quieres?, ¿acaso tenemos pinta de fascistas?

—Aquí solo cumplimos órdenes, ¡pero con ese cacho de camión parecéis ricos! —autorizó el centinela, dejándoles el paso franco.

—¡Ricos son estos dos fascistas que van con nosotros!, los dueños de la camioneta.

Desde el confesionario se podía observar un inmenso castillo, de planta cuadrada, con torres en las es- quinas, al que el río Tajo servía de foso por uno de sus lados. En los tres flancos restantes, la excavación desbor- dada de agua estaba construida con ladrillos rellenos de tierra apisonada que servían de cimiento a sus torres y murallas. La traza difería mucho de la antigua fortaleza árabe del siglo X, sobre la cual se levantó el fortín, que fue lugar de paso y refugio del rey don Juan II de Castilla en su huida, allá por el año 1420.

La expedición se detuvo junto a la puerta fortificada del citado castillo, sobre las doce de la mañana, para reponer fuerzas y, sobre todo, porque querían llegar al destino en la hora de la siesta para coger a Liberio des- prevenido. Durante la parada, cinco de los miembros más jóvenes decidieron sofocar el calor con un baño en las aguas del Tajo, que bajaban limpias y poco caudalosas. El lugar elegido por Durruti, que fue el primero en despojar- se de la ropa, era una estrecha playa de arena y guijarros rodados situada en la orilla contraria en la que habían aparcado el camión. Para acceder a esta ribera tuvieron que deshacer, a pie, el camino andado a través del viejo puente y bajar por un cañaveral, entre álamos, chopos y sauces cuyas largas ramas eran balanceadas por la serena corriente del agua.

Mientras tanto, el resto del grupo eligió la sede incautada por comité local para refrescarse y pasar en la sombra algo más de una hora. Se trataba de un señorial caserón, de cuya fachada ondeaba la bandera republicana, al que se accedía a través de un portón de madera labra- da, próximo a la iglesia, que conducía a una escalera de grandes dimensiones. El vestíbulo era una sala con suelos de baldosas de cerámica. Sus paredes piedra eran de esas construcciones en las que se mezclaban la lobreguez y la grandeza. Sus decoraciones eran ricas, pero estropeadas y viejas. Había sido expoliado de muebles, y otros enseres de valor, que los dueños no pudieron llevarse consigo en su huida a Madrid, semanas antes de la anunciada insurrección armada del 18 de julio.

Marino imaginó la casa en mejores tiempos, con las niñas jugando en el jardín, en un estanque que ahora estaba seco y acribillado a balazos, y a sus padres contemplándolas desde una ventana de la cocina. Las puertas habían sido arrancadas y las habitaciones estaban desnudas de mobiliario y cortinajes. Solo quedaban varias lámparas de cristal colgadas de los techos.

—¿Qué piensas Marino? —interesó su cuñado.

—Nada, cosas mías.

En la vieja casa de dos plantas, con anchos muros y artesonados de madera bajo una sólida cubierta de teja, la expedición fue recibida por los dirigentes de las milicias locales a quienes explicaron el objeto de su estancia allí. Los malpiqueños, a su vez, informaron a los huéspedes del trágico destino que también había sufrido el cura de Carriches en la vecina población de La Mata.

—Después de pegarle cuatro tiros, le robaron cinco mil pesetas que llevaba en la cartera —dijo uno encogiéndose de hombros y abriendo las palmas de las manos hacia arriba, frunciendo el ceño, como dando a entender que no hubo más remedio.

—Pues estoy en contra de robar dinero a un muerto —negó otro con la cabeza —. Cosa diferente es incautar dinero, joyas, granos o animales a los ricos.

—¡Otro besugo con la misma cantinela! — amenazó el jefe a su compañero, agarrándole por la pechera.

—¡No me toques!

—¿No sabes que todo ese dinero es para el comité y para la República?, ¿o le dejamos al cura que se lo lleve a la tumba? ¡Abre ese cofre! ¡Toma la llave!

Un viejo arcón de madera, cerrado con un candado, estaba repleto de joyas, dinero, candelabros y bastones de plata, relojes de oro y todo tipo de objetos de gran valor.

—¡Esto no es nuestro!, ¿te enteras? —reveló el jefe del comité mientras removía con sus manos cientos de monedas y billetes.

—¿De quién es?

—Esto es del pueblo, de la República, y se lo entregaremos a nuestros jefes cuando sepamos quienes son nuestros jefes —proclamó el jefe, con voz teatral, como si fuera el director de aquella escena.

—¿ Y mientras tanto?

—Mientras tanto, utilizaremos lo justo para pagar jornales y dar de comer al pueblo —siguió con su explicación.

—Ya, pero…

—¡Ni pero, ni hostias! ¿Te enteras ya a dónde fueron a parar las cinco mil pesetas del cura de Carriches?,

¿y las joyas de la iglesia de aquí?, ¡pedazo de borrico!,

¡piensa un poco! —el jefe de comité parecía que lo tenía todo muy claro.

Además hicieron saber a sus invitados que el comité de Malpica solo se había limitado a poner la imagen de San Sebastián a la entrada de su pueblo, para no dejar pasar a nadie. Pero como los forasteros no la hicieron caso, fue sacrílegamente fusilada por algún cama- rada que desahogó su aburrimiento a balazos. También, las campanas del templo dejaron de tocar porque habían sido arrojadas al suelo desde lo más alto de la torre; y ahí seguían, medio soterradas en el centro de la calle, junto a los restos de altares e imágenes destrozadas por el fuego.

Estos grupos de milicianos sobrellevaban, con buen ánimo, lo que llamaban “el nuevo orden revolucionario”, ejerciendo funciones represivas que nadie les había conferido. Uno de ellos, con cara de intelectual, militante de la FAI, aleccionaba al resto de camaradas y apoyaba al jefe. Era un hombre para no andarse de bromas con él.

—Tenemos que dar un escarmiento a ese canalla. La muerte de un cura tan conocido como Liberio será bueno para la revolución —arengaba a sus compañeros el joven estudioso que acaba de llegar a la reunión, vestido con mono azul y gafas con cristales de alta graduación.

—Pero, ¿van a comprender que una cosa va por la otra? —preguntó otro.

—Por muy bestias que sean, llegarán a comprender que cada bomba que tiren sobre Madrid será con- testada desde los pueblos —precisó el intelectual.

—¿Es el único procedimiento eficaz? —se oyó por sorpresa la voz de un miliciano, también aspecto de estudiante, que se paseaba por la sede del comité con una enorme pistola enfundada en una caja de madera.

—¿Cómo dices?

—¡Que me jode matar a personas indefensas! Es un problema de conciencia difícil de resolver —repitió quien posiblemente se uniera a la milicia en un arrebato de romanticismo.

—¿Otro estudiante burgués? ¡Más me jode a mí la carnicería de hace unos días en la plaza de toros de Badajoz! —respondió el jefe.

—¡No soy un burgués!

—¿No estaban indefensos esos?

—No sé lo que paso…

—Pues, que Yagüe emplazó una ametralladora en los tendidos y según fueron entrando al ruedo les acribilló, ¡murieron varios miles de camaradas y luego sus cadáveres fueron apilados en el cementerio y quemados!

—Mi conciencia…—intentó decir el que parecía un estudiante burgués.

—¡Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria! —dijo otro—.¡Hay que tener cojones y coger al toro por los cuernos!

—Estoy aquí porque nuestra causa es justa y nada me alejará de ella —replicó el estudiante, negándose a viajar a Santa Ana de Pusa—, pero nunca mataré a ninguna persona indefensa.

—Lo más eficaz sería que llegasen de una vez esos malditos aviones rusos y espantasen a los Caproni de Franco —añadió el típico intelectual revolucionario, de los que se forjaron en universidad durante la Dictadura, que intentó cambiar el rumbo que había dado al debate el estudiante.

—¿Es que vosotros ustedes no tenéis aviones—preguntó un anciano vecino del pueblo con aspecto de jornalero.

—Los pocos que nos quedan no pueden salir al encuentro de los trimotores italianos y alemanes. Se los comen como mosquitos. Nuestros pilotos quieren apa- ratos más potentes. ¡Es un suicidio! Con razón nuestros pilotos extranjeros no quieren salir a volar hasta que no lleguen los rusos —argumentó el miliciano del pistolón.

—Es inútil —dijo el jefe—, con los aviones de Italia y Alemania no podremos nunca. No hay más táctica que la mía: la venganza. Por cada víctima de los aviones, cinco fusilamientos, diez si es preciso. Hay curas y fascistas de sobra para poder vengarnos.

—El socialista Indalecio Prieto ha dicho por la radio que no imitemos a los fascistas cometiendo asesina- tos —se oyó una voz al fondo.

—Prieto predica en el desierto —dijo otro con el gorro de la CNT entre las manos—. Cada bando hace lo posible por eliminar al contrario. En territorio fascista asesinan a los nuestros como a conejos. ¡Contra la violencia fascista, violencia libertaria!

—¡Eliminaremos a la rata de fascismo en su propia madriguera! —exclamó un miliciano que aún no había dado su opinión.

Casi un centenar de milicianos, reunidos a modo de asamblea, asentían en silencio. Casi todos fue- ron convencidos de que la venganza era legítima. Al cabo de un mes de guerra, la vida humana había perdido absolutamente su valor. Aquellos hombres que el 18 de julio abandonaron su existencia normal de ciudadanos, para lanzarse desesperadamente a defender la República, ahora querían venganza. Muchos de estos milicianos eran tan jóvenes que no tenían edad para estar en el frente. Ahora se refugiaban en los servicios de control revolucionario de los partidos y hacían la guerra por su cuenta.

El jefe de la escuadrilla torrijeña era un hombre amargado, un tránsfuga de la disciplina comunista, que al frente de aquel puñado de hombres sin escrúpulos había logrado alcanzar un siniestro prestigio. Iba por libre, desafiaba al poder municipal y solo obedecía al comité de su pueblo. A su lado, encontró apoyo en el intelectual que acababa de conocer, el militante de la FAI, que se unió a la expedición en un lujoso coche incautado de color negro, rotulado con banderas y anagramas de parti- dos políticos y sindicatos. Entre ambos jefes controlaron el desenlace de aquella perversa misión que, careciendo de argumentos, sembró a capricho el terror. Mientras to- dos iban subiendo al camión, el tránsfuga comunista dio instrucciones claras y precisas.

—¡No quiero más desertores como el Monago! ¡el que no tenga cojones que lo diga ahora, o después ya será tarde! —advirtió a sus camaradas.

—¡Venganza!, ¡venganza! —gritaron unos.

—¡Por la República! —otros.

—¡Viva el Frente Popular!

—¡El que no esté dispuesto a luchar por su libertad, es que no la merece! —dijo un anciano animando su hijo, mientras este se unía al grupo.

El camión botaba y se abría camino entre los baches, rodeado de sedientos olivos y viñedos plantados en monte bajo, ante la pesadumbre de Marino que no quería ver el paisaje. La voz de Durruti sacó de sus pensamientos al conductor.

—Ese es mi pueblo, ahí nací yo hace treinta años.

—¿Eso es Santa Ana de Pusa? —despabiló Marino de sus ensoñaciones, acerca de la suerte que le esperaba a su párroco—. ¿Me desvío a la izquierda?

—¡ A la derecha, cabrón!, si me acaban de decir que eres un fascista sin peligro. ¿Dónde vas tú a girar a la izquierda, si lo llevas en la sangre?

La llegada de los milicianos a las solitarias calles de Santa Ana de Pusa, a primera hora de la tarde, fue recibida por miembros del comité de la localidad, arma- dos todos con un fusil Mauser, que hacían guardia a la sombra de los árboles de la entrada al pueblo. Unos permanecían sentados y otros tumbados durmiendo la siesta, con los gorrillos sobre la cara. Habían cortado el paso levantando unos parapetos de sacos terreros. Eran hombres que, tras desatarse la revolución, estaban dispuestos a tomarse la venganza por su mano, y lo que más les excitaba era recibir noticias de las atrocidades que, a la inversa, se estaban cometiendo en las zonas de España que habían apoyado la sublevación de Franco.

En ese momento les dieron el alto e informa- ron que Liberio llevaba semanas ayudando a sus padres, en las tareas agrícolas, y que en ningún momento nadie había solicitado autorización al comité para que el cura abandonara el municipio. La contrariedad de la noticia hizo fruncir el ceño al conductor de la camioneta, y también el de su cuñado, que discretamente se taparon el rostro con la mano y se miraron fijamente, tratando de no delatar su disgusto. En cambio, la mayoría de la excursión levantó los puños en alto dando gritos de alegría y vivas a la República. Pero el que parecía ser el jefe del comité de Santa Ana de Pusa se apresuró a pedir explicaciones a sus homólogos de Torrijos y Malpica de Tajo.

—¡Alto, alto…! Yo no tengo ninguna orden del partido, ni de nadie, de entregar al cura —replicó al es- cuchar voces que preguntaban por el paradero de Liberio.

—Venimos a cobrar lo que nos debe. ¿Te enteras?, ¡a cobrar! —replicó el torrijeño echándose mano a la pistola.

—¿Y la orden? —preguntó el joven lugareño que se mostraba intransigente.

—¡No necesitamos orden de ningún partido!,

¡la voluntad del pueblo es más fuerte que la de los partidos! —contestó con dialéctica típicamente marxista.

—No lo vamos a permitir ¿Quién eres tú para llevarte al curato, por muy revolucionario que seas?

—¡Pues quédate aquí al solanero!, ¡déjanos de teorías y monsergas! Mañana nos lo agradeceréis —el miliciano de Torrijos apartó de un empujón a su opositor, tirándole el cigarrillo al suelo, y haciéndole cambiar de opinión al ser encañonado por la espalda con una pistola.

—¡Yo nunca apuñalo por la espalda a un camarada! —dijo mientras sintió algo duro en sus costillas.

—¡Pues yo sí!

—¡Espera! Vamos con vosotros —aceptó asustado, mientras aplastó el cigarrillo con la suela de la alpargata.

—La revolución va a hacer justicia. ¡Estad tranquilos!

—¡Justicia! —gritó uno.

—Se va a hacer, pero en Torrijos —gruñó el torrijeño—. Pero necesito diez hombres de Santa Ana de Pusa, para que aprendan a hacer justicia revolucionaria.

—Yo soy uno.

—Yo otro.

—Otro.

En plena siesta dejaron la camioneta con el motor en marcha y todos se marcharon gritando a la casa del cura. Para detener a Liberio, pocos minutos antes, los milicianos rodearon la casa familiar y golpearon con fu- siles la puerta mientras dormían la siesta. El menor de los hermanos abrió sobresaltado y le colocaron, manos arriba, contra la pared. Entre sollozos y gritos desgarra- dores de su madre, sacaron a empujones a Liberio, que se acababa de vestir. Desesperada y de rodillas, aferrada a su hijo, suplicó a los milicianos que no se lo llevaran y, como único favor, pidió que lo mataran allí mismo, en sus brazos. En cualquier caso, los atormentados ruegos de la madre no fueron atendidos por sus captores. Uno de ellos colocó, con mofa, una gorra de la CNT en la cabeza del cura, con los colores rojos y negros del sindicato anarquista.

A la media hora aparecieron con el párroco del pueblo, Juan Francisco Fernández Vela, que era un sacerdote anciano y le auparon con dificultad al vehículo. Al poco rato, trajeron a Liberio. Vino flanqueado por dos milicianos que le llevaban preso cada uno de un brazo, vestido con un mono azul que su madre le prestó el día en que le obligaron a despojarse de la sotana. Subió sin ayuda al camión, de un salto.

Después, cuando todos estuvieron acomodados en la camioneta, tanto Marino como su cuñado Regino, desde la cabina, y a través de un hueco sin cris- tal, cruzaron una mirada de complicidad con Liberio. Mientras, este recibía todo tipo de blasfemias.

—¡Curato, cabrón! —le gritaron muy cerca de la cara, salpicando babas que apestaban a tabaco.

—Que Dios te perdone —respondió Liberio.

—¡Oye, tú!, ¡canalla!, levanta el puño —le in- crepó al sacerdote un miliciano con mirada felina.

—Yo no sé levantarlo —contestó.

—Di que Dios es el demonio —se acercó tan- to a Liberio que éste no pudo evitar oler su aliento a vino.

—¡No me da la gana!

—¿Hay Dios? —preguntó con sorna otro miliciano.

—Sí que lo hay —respondió mientras su corazón latía cada vez más deprisa.

—¡Todavía dices que hay Dios!, ¡canalla!

—Sí lo hay, y algún día lo veréis en el castigo

—advirtió Liberio mientras el sudor empezaba a mojarle el gorro de la CNT y el mono azul.

—¡No te limpies el sudor!, me gusta que huelas como yo y que vistas un mono como el mío —ordenó un miliciano golpeando a Liberio en la frente.

Durante el dramático viaje de vuelta, en medio de tanto dolor y humillación, cuando Liberio divisó en la lejanía la torre de la iglesia de su pueblo natal, revivió sus años de niñez. Había nacido en Santa Ana de Pusa (Toledo), tres años antes de que España perdiera Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Recordó el ambiente rural y sencillo en el que se educó, junto al Valle del río Pusa, en el seno de una familia con profundas raíces cristianas. Era el mayor de cuatro hermanos, después nacieron Gregorio, Jacinto y Juan. Su padre, Cecilio, era un labrador de clase media; la madre, Damiana, muy trabajadora, se ocupa- ba de las tareas de la casa. Familia de campesinos que gozaban de una desahogada situación económica porque Cecilio emprendió diversos negocios a fuerza de sacrificio. A él se debía la instalación en Santa Ana de Pusa de la “micro-eléctrica”, central que suministraba al pueblo fluido eléctrico para un molino harinero y otro de aceite. Al cruzar el camión por la localidad de La Puebla de Montalbán, dejó a su izquierda la Ermita de la Virgen de la Soledad y a un grupo de niños que jugaba en la puerta. Después de santiguarse, Liberio recordó que a esa edad, con siete años, aún seguía en la escuela de su pueblo como alumno aventajado.

A la llegada del camión a la entrada de la población de Escalonilla un miliciano volvió a insultar a Liberio para recordarle que en ese punto de la carretera, hacía tan solo unas horas, había desertado Juan, el Monago.

—¡Menudo cabrón tu monaguillo, curato! Aquí se bajó a cagar y ya no volvió más —dijo un milicia- no señalando con el dedo en la dirección de la huida del monaguillo—. ¡Por allí se fue!

—¡Vaya cagada más larga! —respondió otro entre las carcajadas del resto.

Entre risas y mofas, Liberio no dejaba de pen sar y todo pasó por su cabeza: las penas y las alegrías, el gozo y la tristeza, la fe y la desazón y la desesperanza… Temblaba como si tuviera fiebre y a sus ojos acudían unas lágrimas temerosas.

—¡Dios, dame fuerzas!

Aún tenía presente el día en que Juan, el Monago, se confesó por última vez, poco antes de que Liberio fuera expulsado de Torrijos. Llegó al confesionario con bondad en la cara, como pájaro caído del cielo, como pez que vuelve al agua. Se acercó y besó la mano del cura que tenía apoyada sobre la sotana, con cariño. Miraba a los ojos de este, como queriendo que le enten diera mejor, como un alma en pena.

—Buenas tardes, padre.

—Hola, hijo; me dicen que me andas buscando.

—Sí, señor, yo le busco —confirmó el monaguillo mientras le temblaban las manos y las ideas.

—¿Es para confesarte?

—Sí, señor.

—Hijo, ¡me das mucha alegría!

—Yo estoy también contento, padre.

—Dios todo lo perdona; Dios es muy bondadoso… —afirmó Liberio pausadamente.

—Sí, padre.

—Y es dichoso de ver retornar a la oveja descarriada.

—Sí, padre.

—Al hijo pródigo que vuelve a la casa paterna

—Sí, padre. Quiero contar barbaridades de la que uno está arrepentido.

—La fe es como la luz que guía nuestras almas a través de las tinieblas de la vida.

—Sí, padre.

—Como un bálsamo milagroso para las almas dolidas.

—Sí, señor.

—¿Tú sabes lo que es la confesión?

—No mucho.

—No te preocupes, nadie nace sabiendo. Prepárate para recibir el perdón que te doy en nom- bre de Dios nuestro Señor. Reza conmigo el Señor mío Jesucristo…

—¿No me va a poner más penitencia?

—Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris e Filli et Spiritus Sancti

—Amén.

Liberio comenzó sus estudios en Toledo a los once años. El nuevo seminarista devoró cuatro cursos de latín, tres de filosofía y cinco de teología en los que obtuvo la máxima calificación de meritissimus, y en el resto de asignaturas la segunda de beneméritus. Se le veía con sotana negra por las calles de la Ciudad Imperial, como signo de renuncia a lo mundano; parecía un seminarista de provincia en excursión de fin de semana. Trabajaba todos los días excepto los domingos, que se dedicaba a callejear y casi siempre acababa en alguna iglesia a la espera de almas solitarias que necesitaban ayuda. Y aún tenía tiempo de practicar deporte, sobre todo el frontón, y jugar al billar.

Fue durante una de aquellas tardes de pa- seo por los recovecos del barrio judío, cuando llegó casi sin resuello a su cita con el periódico. La lectura de El Castellano era amenizada con un humeante tazón de chocolate espeso en los salones del Café Español. Tras los ventanales contempló cómo una prostituta, con generoso escote, apenas una niña, se arrimaba sin decoro a cuanto hombre bien vestido pasaba a su lado. No dio más importancia al asunto hasta que la chica, excediéndose en sus acercamientos, recibió un insulto y una bofetada de un hombre que la tiró al suelo. Liberio, sin pensárselo dos ve- ces, acudió en su ayuda y sosteniéndola por los hombros, entre llantos de la muchacha, entraron en el café. Ella era joven, guapetona, llena de salud y poderío, pero con la ostentosidad propia de una mujer de su condición. Los ojos pintados hasta los rabillos, tacón alto y un vestido ceñido que marcaba su esbelta figura. Todo su ropaje era de flores, a juego con el colorete.

—¡Deje!, ¡deje!, que no tengo tiempo. Que estoy haciendo la calle, y aún me quedan dos horitas de trabajo —acertó a decir, sin dar las gracias a la persona que salió en su ayuda.

—Permita, señorita, no está usted en condiciones. ¿Qué cobra por acompañar a un seminarista durante media hora? —intentó Liberio retenerla un poco más de tiempo en el café.

Escamada la joven, miró con un agradecido descaro tras la ayuda recibida y pensó la respuesta, porque en ese momento recordó que ya había realizado trabajos de media hora para seminaristas de poca fe. Mientras tan- to, la cafetera niquelada borboteaba sin cesar, pariendo tazas de café exprés, a la vez que una registradora de co- briza antigüedad sonaba constantemente.

—Pues eso depende —contestó después de unos segundos en silencio, escondida en una mirada im- púdica.

Pidieron un par de tazas de chocolate caliente, sentados el uno frente al otro, como jugando a ver quién abría la boca antes. Mientras, un camarero de cara tristona y chaquetilla blanca abrochada hasta el cuello, apoyó la bandeja sobre el mármol. Ella tenía hambre y no esbozó palabra alguna hasta que no devoró un plato de churros recién hechos.

—¿Qué quieres de mí?, ¿un trabajito gratis?,

¡el chocolate da brío y te ha puesto cachondo!

—No tiene ni idea de lo que pienso —replicó con humildad Liberio.

—Está bien —se encogió de hombros—. Hable por esa boquita de piñón, curita guapo.

—Pienso que usted no hace lo que siente y no está en paz por hacerlo —dijo Liberio, yendo rápidamente al grano por temor a que se marchase la chica.

—¿Ser puta?, ¿a eso te refieres? —preguntó mientras se limpiaba la boca con una servilleta para después pintarse los labios con carmín.

—Tus pecados quedan perdonados, Dios es misericordioso.

—¡Amén! —respondió a la vez que comenzaba a perfilarse un ojo en un espejo de miniatura, mientras el cerillero ofrecía tabaco a la mesa con un gesto de galantería.

—La prostitución no solo destruye vidas, matrimonios y familias, sino también destruye el espíritu y el alma. El deseo de Dios es que permanezcamos puros y utilicemos nuestros cuerpos como herramienta para su uso y su gloria —se apresuró Liberio en sus consejos al ver que su acompañante hizo ademanes de levantarse.

—¡Vaya sermoncito!, como se nota que estás enterito aún. Cuando hayas catao el pecado verás como no piensas igual. ¡Ya me conozco yo a los curas! —dijo en voz alta para que todos la oyeran.

—Tengo prohibido disfrutar de esos ardores primarios del instinto —apuntó un hilo de voz del seminarista.

—¡Ya!, eso decís todos, pero mi madre dejó a mi padre porque se lió con un cura.

—No se marche, ¿qué opina de la sociedad actual?

—Eso de que haya ricos y pobres está mal —dijo mientras se ponía en pie—. Es mejor que seamos tos iguales, ni muy pobres ni muy ricos, tos un término medio.

—Espere…

—¡Ale!, que refresca. Muchas gracias por el chocolate, ¡con Dios! —dijo antes de salir escapada a la plaza de Zocodover.

Una clienta que escuchó la conversación abrió los ojos y se quedó estupefacta, pero siguió disimulando y mirando a las espléndidas pinturas del techo.

—¡Usted perdone!, pero dice la señora de ahí que si pueden utilizar un lenguaje más decoroso —el ca- marero llevó aquel recado.

—¡Mis disculpas a esa buena señora! —se ex cusó Liberio.

El lujoso salón, con enormes ventanales que se abrían a los soportarles de la plaza de Zocodover, estaba adornado con fustes estriados de estilo plateresco y miradores de metal. Su sabor costumbrista no pasó des- apercibido a Luis Buñuel, que le sacó mucho partido en 1969 en el rodaje de la película Tristana.

El Café Español era el centro vital de Toledo, un templo laico donde de todo podía suceder: desde ver a un seminarista intentado redimir de sus pecados a una prostituta, a los dimes y diretes del brujuleo político. Por allí pasaban artistas, estudiantes, políticos, tratantes, funcionarios, ganaderos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, pros- titutas y monjas. Todos accedían a través de una puerta de dos hojas —después sustituida por una giratoria—que daba acceso al salón. En invierno, la temperatura del local estaba encomendada a unos aparatosos radiadores, pero muy decorativos, labrados en metal. En verano, abrían el ventanal que daba a la calle Ancha y una señora con delantal blanco despachaba helados de corte o en cucurucho. Aquel olor a vainilla hacía presagiar a Liberio la llegada del Corpus. Y siempre, a todas horas, ya fuera invierno o verano, el tabaquero estaba presente, con su maletín colgado al cuello. Y también el limpiabotas, cobijado bajo los soportales, que se encargaba de lustrar el calzado con betún.

Cuando uno está en presencia de un limpia- botas de verdad, que ama el oficio, se produce una relación entrañable con el cliente. El dinero se junta con el sentimiento: alguien presta un servicio y el servido se encuentra plenamente satisfecho. Y si además el limpia- botas facilita información al cliente, surge la propina; sin esconderse menosprecio, ni desconsideración hacia el tra- bajador. Por ello, aunque Liberio nunca había utilizado sus servicios, ahora estaba dispuesto a dejar propina.

—¡Limpia!, ¡limpia! —ofrecía sus servicios al público el limpiabotas del Café Español.

—Por favor, ¿me saca brillo a los zapatos? — preguntó Liberio mientras se sentaba en un taburete de madera con los pantalones remangados hasta los tobillos.

—Encantado, chaval. Eres muy joven para es- tos lujos —agradeció el limpia botas mientras jugaba con un palillo entre los dientes.

—Ya, estoy en el seminario. Pero la verdad es que…

—Dime, dime…

—¿Quién es aquella chica que está allí debajo del reloj? —señaló Liberio a la prostituta que acababa de hablar con él.

—¡Oye!, que no soy ningún chivato, ¡eh!

—Ya sé que usted hace su trabajo como Dios manda, pero…

—Es Petra, la Pechitos, ¡ten cuidado!, es menor de edad, tiene solo 22 años.

—Perdone, pero solo pretendo retirarla de ese trabajo.

—¿De monjita? —preguntó el betunero con mucha guasa.

—No, podría trabajar en la lavandería del seminario.

—Es huérfana de padre y madre, vive con una anciana ciega en la calle Alfileritos —precisó el limpiabotas a golpe de cepillo.

—¿De qué vivía antes?

—Era aguadora; subía agua y pescado del río en un burro, hasta que…

—¿Qué paso?

—Su padre se arrojó por el puente de Alcántara.

—¿Por qué?

—Se enteró de que su mujer le ponía los cuernos con un cura.

—¿Qué fue de la madre de la Pechitos?

—Se marchó a la guerra de Cuba con un militar y nunca más se supo.

—¿Y ahora pasa hambre?

—Ocho duros le duran ocho días, según dicen —continuó el limpia—. Come poco y mal, y no fuma más que de prestado para conseguir alargar las cuarenta pese- tas durante la semana.

El limpia acabó de sacar brillo a los zapatos y se llevó la mano a la gorra.

—Servidor.

Liberio miró los zapatos y le dejó una propina.

—Muchas gracias. Quede usted con Dios.

Un frenazo brusco para esquivar un bache hizo caer al suelo a Liberio, sacándole de sus ensoñaciones. El camión se detuvo en la población de Gerindote, en el mismo lugar que en el viaje de ida, junto al caño viejo. Aquí rellenaron las cantimploras de agua y Marino ofreció la suya a los dos religiosos que bebieron con ansiedad. Mientras, los milicianos aprovecharon para liarse un cigarro tras sacar la petaca del bolsillo. Emprendieron rápidamente la marcha y, tras subir una pequeña cuesta que les conducía hasta la plaza, a la derecha apareció el viejo caserón donde se ubicaba el frontón al que Liberio dedicó una nostálgica mirada. Se observó entonces la mano de- recha, que aún seguía orgullosamente deformada de golpear tantos miles de veces a la pelota de cuero.

Aunque los pelotaris se podían proteger los dedos con esparadrapos y telas, siempre acababan hinchados y era necesario mitigar el dolor poniendo mucho peso en la mano inflamada: la mayoría de las veces era un compañero quien cargaba todo su cuerpo sobre la mis- ma. Liberio era zaguero porque no le gustaba sacar. Su posición en la cancha era la más sufrida porque tenía que golpear a la pelota desde muy lejos de la pared frontal y marcar la estrategia del tanto. No pocas veces coincidieron Adrián y Liberio en el frontón, pero nunca compitieron entre sí; no por la edad, que apenas se llevaban cuatro años de diferencia, sino por la posición social de cada uno.

—No va por la iglesia, Adrián —dijo Liberio mientras todos los espectadores escuchaban el sonido del impacto seco del cuero de la pelota en la pared.

—Estoy muy ocupado con el Ayuntamiento, aunque ya sabe que soy poco misero —se excusó Adrián como pudo.

—Pero estás casado por la Iglesia, tu esposa cree en Jesucristo, todos tus hijos están bautizados en la fe de Cristo, han hecho la primera comunión: no les abandones ahora de la mano de Dios.

—Eran otros tiempos, don Liberio…

—Dios sigue siendo el mismo, con república y sin república —intento Liberio convencer a Adrián.

—Ahora bastante tengo con tapar ocho bocas, y nueve con la de mi mujer, que es la más grande —bro- meó Adrián mientras ambos reían su chiste.

—Yo pensaba que ya no creías en el matrimonio y la familia —supuso Liberio.

—Esas son palabrerías de la Iglesia, el matrimonio y la familia no son más que lo que son; lo que nosotros hacemos que sean.

—¡Cuanto has cambiado, Adrián! — dijo

Liberio, cruzándose de brazos, calibrando aquellas palabras.

—Soy un padre con cabeza, con corazón y con alma…

—¡No lo dudo! —Liberio se había quedado sin palabras.

—Pero sería capaz de volver a una iglesia, y recitar los evangelios, como recito el Manifiesto Comunista, si los curas respetaran a la República.

—¡Ya! —Liberio se quedó atónito y sin palabras para responder.

—¡Lo siento, padre!, ya sé que para los curas tengo poca mano —se disculpó Adrián.

La conversación se interrumpió ante el grite- río del público, que jaleaba un largo tanto con retruque incluido. Mientras la pareja ganadora celebraba la última jugada, el delantero contrario se descalzaba para evitar más resbalones y pedía que le vendaran la mano derecha con esparadrapo.

—¡Qué duro es este deporte, Adrián!

—Como que lo inventaron los vascos —respondió este.

—¿No juegas hoy? —preguntó Liberio, mientras ambos seguían el desenlace del tanto con atención.

—No, tengo la mano pasada del otro día.

—Yo también, ¡mira qué hinchada la tengo!, y quiero jugar ahora con el párroco de Escalonilla.

—Ya, pero usted dice la misa con la boca y yo siego a hoz con la mano.

—¡Ya te entiendo!, ¡ya te entiendo! —respondió Liberio sin prestar atención, a la vez que se levantó del poyete de cemento para aplaudir la jugada.

A la salida de este municipio, dejando atrás el frontón, ya todo el grupo pudo divisar en el horizonte la imponente torre de la Colegiata de Torrijos. Liberio miró, y cerró los ojos, porque era su parroquia. A ella llegó en 1925 tras ser nombrado ecónomo.

Volvió a tener presente aquellos años que marcaron su vida para siempre. Estaba sorprendido de cómo su memoria viajaba hasta aquellos tiempos de felicidad. Cómo, nada más llegar a Torrijos, fundó un grupo de jóvenes varones que formarían las Conferencias de San Vicente de Paúl, con sus correspondientes distintivos y banderas. Después, impulsó la Adoración Nocturna — que era una hermandad de jóvenes y mayores que adoraban al Santísimo en la soledad de la noche— a través del Almanaque Parroquial que publicaba mensualmente. En esta revista gratuita, Liberio daba consejos espirituales, morales y cívicos para toda la feligresía: “es más respetuoso ir a comulgar con guantes”; “llevar el escapulario al pecho es muy de hombres”; “para orar en la iglesia se doblan las dos rodillas” o “si usted es católico de verdad, no debe leer periódicos que hagan guerra a sus creencias”. El cura párroco puso todo su empeño y cuidado en formar almas selectas, a las que llamaba “legionarias—lenguaje militar que muchas veces usaba influenciado posiblemente por San Ignacio de Loyola— y en alguna poesía también las denominó como “fuerzas de choque”, bajo un lema: “Resiste, trabaja y reza”. Puso todo su corazón en transformar espiritualmente a Torrijos, fundando varias asociaciones más.

Pero no sería hasta 1926 cuando recibiera el nombramiento de párroco. Quiso que la toma de posesión fuera un acto sencillo, para evitar compromisos y gastos, haciéndolo saber por carta al duque de Maqueda. Además, ya se le había encomendado la organización del III Congreso Eucarístico, a celebrar cuatro meses des- pués, y no quería distraer su atención en otras cosas que no fueran los preparativos de un evento que solo se celebra cada cien años.

El sacerdote llevaba meses engalanando la vi- lla para la solemnidad de aquel 25 de octubre de 1926. Para ello, contaba con la estrecha colaboración de la Hermandad del Santísimo Cristo, que construyó cuatro arcos vegetales para decorar la carrera por donde pasaría la procesión. Todas las ventanas estaban adornadas con banderas, escudos, toldos, mantones de Manila, geranios e imágenes del Cristo colgando de las barandillas. Según la prensa, en aquella jornada histórica, desde muy temprano se observó gran animación por las calles. Entraron varios trenes repletos de viajeros; otros congresistas, en número superior a tres mil, lo hicieron por carretera. Por la mañana llegaron en automóvil el arzobispo de Santiago y el obispo de Oviedo para oficiar el suntuoso acto en la colegiata. También asistieron los duques de Maqueda, descendientes de Teresa Enríquez, que junto con los pre- lados y congresistas visitaron de madrugada el panteón de su noble antepasada fallecida en 1529.

—¡Parece que la santa está viva! —reconoció sorprendido el obispo cuando vio el rostro cadavérico de la esposa del que fue una figura prominente durante el reinado de los Reyes Católicos.

—¡Han pasado ya más de cuatro siglos por ella! —acertó a decir el arzobispo.

—¡Es un milagro! —dijo otro religioso.

Por la tarde asistió el cardenal primado de Toledo, en cuya ciudad se encontraba el epicentro de este III Congreso Eucarístico, para presidir la procesión de Torrijos cuyo momento culminante se alcanzó al llegar a la plaza de la Constitución, donde se había levantado un altar con flores naturales. Aquí, las bandas de música de Torrijos y Escalonilla, que seguían a la Custodia bajo palio, interpretaton la Marcha Real ante los aplausos y vítores del público. A la finalización, el cardenal estaba visiblemente emocionado cuando dirigió la palabra al numeroso público que había llegado a sobrepasar el aforo del recinto. El periódico ABC resaltó en portada el mensaje del cardenal: “Saludo a este pueblo ilustre por cuyas venas corre sangre gloriosa de doña Teresa Enríquez”.

Después, una vez terminado aquel acto, el primado y los prelados visitaron la tumba de Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, trasladando los restos, desde el convento de clausura en el que se hallaban depositados, a la iglesia para ser expuestos al público. En la misma plaza, en su presencia se cantó el himno de Torrijos, cuya letra compuso el mismo Liberio con música del maestro Ruiz Lanjarón.

El periodista concluyó su crónica diciendo: “El éxito de esta solemnidad es muy importante, elogiándose al organizador de ella, el párroco de la Colegiata, don Liberio González. Tanto el Primado como los pre- lados le han felicitado cordialmente”. Y en portada del rotativo, a media página, una lóbrega fotografía que ha sido publicada, hasta en calendarios de pared, a través de los tiempos. Durante muchas generaciones los padres de Torrijos han utilizado esta imagen cadavérica de Teresa Enríquez para asustar a sus hijos: “¡Si no comes llamaré a la momia del calendario!”, decían.

Daba miedo ver la imagen de una señora momificada, vestida con los hábitos de una monja, que llevaba muerta más de cuatro siglos. Aparecía tumbada dentro de un ataúd de madera, cuyo lateral había sido desmontado para ser vista de cuerpo entero. A su alrededor, prác- ticamente encima del cadáver de la noble señora, se arremolinaba un nutrido grupo de personalidades políticas y religiosas que asistieron al acto. Todos miraban seriamente a la cámara, con cara de circunstancia. Al fondo, un guardia civil con tricornio se puso con los pies en puntillas, elevándose del suelo, para salir en la foto que todos presumían histórica. De esta manera consiguió evitar ser tapado por la cabeza del terrateniente Arturo Taramona, dueño y señor de la comarca, vestido con riguroso traje negro y pajarita del mismo color. Y en el centro, el clero: tres religiosos bien ornamentados para la ocasión, con la mitra en sus cabezas y relucientes casullas bordadas en oro. Tan solo una mujer —la única en la foto— parecía sonreír tímidamente, quizás como recompensa a sus esfuerzos para sobresalir por el hombro del señor con una cruz en la mano. Casi todos los personajes de la instantánea conocían el contenido del testamento de la buena se- ñora: quiso pasar siempre desapercibida, tanto que pidió ser enterrada en un lugar oculto. Sin embargo, sabían que estaban posando para la posteridad, aunque hacían que lo ignoraban.

—¡Si levantara la cabeza esta noble señora! — se decía asimismo Taramona, como si estuviera a disgusto en aquel escenario.

—¡Sonría, don Arturo!, ¡está muy serio! — propuso el fotógrafo antes de tomar unas placas.

—Como quiere que sonría ante este bochornoso espectáculo —continuó el senador por la provincia de Toledo hablando consigo mismo.

—¡Para sus electores, don Arturo! —volvió a proponer el retratista, con más astucia esta vez.

—¡Perdón! —ahora sí, el potentado cacique esbozó una mueca fingida.

La Colegiata de Torrijos sigue siendo, en la actualidad, uno de los monumentos religiosos más bellos de la región. Fue mandada construir por doña Teresa Enríquez hacia el año 1509, tras enviudar del contador mayor de los Reyes Católicos, don Gutierre de Cárdenas. El lugar de emplazamiento del templo, próximo al palacio que había ordenado edificar su marido, fue elegido con el fin de poder acceder a la iglesia a través de un pasadizo que comunicaría ambas edificaciones.

No quiso la loca del Sacramento —renombra- da así por el Papa Julio II porque invirtió gran parte de sus riquezas en fomentar el culto divino— que ninguna ins- cripción con su nombre figurase en el templo. También, por humildad, bajo testamento dispuso que su sepultura fuera ubicada en lugar oculto, sin ningún lujo, epitafio o boato, para que no pudiera ser encontrada. Durante más de un siglo se estuvieron practicando, sin resultado, investigaciones para hallar los restos; hasta que fueron encontrados en la mañana del 7 de enero de 1688 —siglo y medio después de su muerte— en el Monasterio de Santa María de Jesús, un barrio del extrarradio de la población conocido popularmente como Las Colonias.

Aún se mantienen las incógnitas sobre la aparición del cuerpo de Teresa Enríquez. Al parecer, uno de aquellos religiosos descubrió su ataúd, en pie y sin tapa, empotrado en la pared, dentro del cual se encontraba el cuerpo de la mujer, vestida de terciopelo, cuello alto, ceñida por una gruesa cuerda de San Francisco. Cuidadosamente, los restos fueron guardados en el mis- mo monasterio. Pero siglos después, en previsión de que las huestes napoleónicas ultrajaran su cuerpo, este fue trasladado de noche a otro convento situado en el centro de la villa.

La mudanza dio el resultado buscado ya que, efectivamente, en el año 1809, después de la batalla de Talavera, el monumental Monasterio de Santa María de Jesús fue saqueado y destruido en parte por las tropas de Napoleón. En definitiva, el pillaje, las distintas desamortizaciones y la dejadez del pueblo en general hicieron desaparecer este imponente monumento del que hoy solo que- dan sus cimientos en forma de yacimiento arqueológico.

Ahora Liberio recordaría aquella entrevista que concedió al diario católico El Castellano, acaparando la atención de toda la provincia durante unos días. Sin embargo, algunas preguntas del periodista no fueron bien recibidas por su patrón, el Arzobispado.

—Padre, ¿quién fue el promotor de la idea de exponer al público los restos de doña Teresa Enríquez?

—preguntó el periodista después de dialogar durante un rato sobre banalidades, esperando el momento de sacar a relucir el tema que le llevó ante Liberio y que era la noticia más comentada en la provincia.

—¡Yo no, desde luego!, soy un simple siervo de Dios al servicio de mis superiores —respondió Liberio.

—Pero, dígame al menos si usted era partida- rio de ir contra la voluntad que la santa plasmó en su testamento en el siglo XVI —dijo el periodista haciendo su labor de periodista.

—Yo soy partidario de obedecer a mis superiores —se aferró a su respuesta el entrevistado.

—¡Es usted un mandado!, ¿quiere decir eso?

—No sea malicioso, quiero decir lo que ya he repetido. ¡Un buen periodista sabrá lo que tiene que contar al respecto! —contestó enfadado Liberio.

—¿Sabe que se han oído críticas negativas acerca de la exposición al público de los restos de doña Teresa?

—No lo sé —respondió Liberio.

—Que fue un espectáculo que ensombreció la brillantez del congreso —concretó el periodista.

—¡El Congreso Eucarístico fue un éxito sin parangón! —respondió Liberio.

Tenía Liberio treinta y un años de edad cuan- do cosechó su primer gran éxito con la organización en Torrijos en aquel simposio. Era un hombre de complexión recia, o mejor de fuerza física hercúlea, aunque seco de carnes, frente despejada, deportista, cara chupada, muy alto, de nervios irrefrenables, talento lúcido, de corazón ardiente, gran madrugador y amigo de los pobres. El sacerdote llegó a un pueblo rico, pero con un pequeño término municipal que determinaba su escasa vocación agrícola. Sin embargo, sus decididos comerciantes elevaron al municipio a la cúspide económica provincial. Destacados empresarios abrieron las oficinas del primer banco de la comarca y una gran fábrica de conservas que empleaba a un importante número de jovencitas. También, una sociedad llamada Electra, que tenía su sede en el centro de la población, explotaba una central eléctrica en el río Tajo que suministraba fluido a toda la zona y, en especial, a una fábrica de harinas de la cual era titular aquella entidad.

El pueblo de Torrijos, en 1926, era caliente y soleado en verano, rico en olivos, con las casas pintadas tan blancas que a Liberio aún le dolía la vista al recordar- las. En estos tiempos, frente a la portada plateresca de poniente de la colegiata se encontraba la Fuente de la Plaza, manando agua por las bocas. A su alrededor, las mozas con los cántaros reflejaban sus caras en el espejo de las cristalinas aguas de sus pilones. Y en el silencio supremo de la media noche, los chorros de la fuente continuaban alegrando el sueño de los vecinos porque discurrían por un inagotable conducto subterráneo conocido como La Mina de los Frailes, que también abastecía de agua al Monasterio de Santa María de Jesús y al Palacio de los Duques de Maqueda. En la plaza estaba el ayuntamiento, que era grande y cuadrado, con una torre en medio, y en la torre un reloj, blanco y redondo como una hostia, parado siempre a las a las doce, como si el pueblo no necesitase de su servicio, sino solo de su adorno.

El camión de milicianos aparcó debajo de ese reloj, en la misma puerta del ayuntamiento, con los dos sacerdotes a bordo, pero solo sacaron a Liberio para so- meterle a una farsa de juicio popular. Bajó por su propio pie, con entereza. Al entrar en el ayuntamiento se quitó el gorro de la CNT en señal de respeto, igual que hacía cuando llevaba la teja. Previamente, la llegada de la expedición fue recibida por una turba frenética encabeza- da por los miembros más destacados del comité, en cuya sede se celebró el juicio cuya sentencia ya era conocida por todos desde hacía días.

—Liberio, estás aquí porque la República te ha privado de libertad —dijo un miliciano muy redicho, con rasgos de profesor o maestro de escuela pública—. En condiciones normales los delitos que se te imputan serían sometidos a los tribunales ordinarios, pero la guerra impide la función normal de la justicia.

—¡No entiendo!, ¿de qué se me acusa? —preguntó el sacerdote mientras un soplo de aire fresco acarició su cara.

Mientras los del comité interrogaban a Liberio en el ayuntamiento, otros obligaron a Marino llevar al párroco de Santa Ana de Pusa al arroyo de Barcience, en compañía de una decena de milicianos, y allí le dejaron tirado, cosido a balazos. Después volvió con el camión a Torrijos y a la entrada vio como un tumulto de perso- nas insultaba a Liberio, a su párroco. Había que tener el corazón relleno de hielo, y el alma de mierda, de sebo rancio, para no compadecerse de la desgracia de los reli- giosos. Pero el odio ya había dividido a la nación en dos bandos irreconciliables. Se empezaba a hablar de “ellos” y de “nosotros”, la sociedad se convulsionó al ritmo de los acontecimientos y de las atrocidades que el Ejército sublevado iba cometiendo en su avance hacia Madrid. La lámpara maravillosa estaba siendo agitada por todos, y el genio de su interior terminó por desperezarse.

—¡A la muerte, a la muerte, canalla! —gritaba la turba.

—¡Muerte, muerte al canalla de Liberio!

—¡Da mihi vires Domine! —Liberio pedía fuerzas al Señor.

—¡Déjate de latinajos!

A las preguntas que le hicieron sobre el destino de las alhajas de la parroquia, les contestó con un silencio rotundo, aunque pasados unos segundos respondió:

—Ya hace casi seis meses que me vi obligado a dejar mi parroquia, ¿cómo voy a saber dónde están los tesoros de la colegiata?

—¡Más te hubiera valido quedarte, curato!

—¿De qué se me acusa? —repitió Liberio al corro de milicianos que presenciaban el acto en silencio.

—¡De ser un fascista!

—¿Por qué no me llevan al juzgado de instrucción o al puesto de la Guardia Civil?

—Porque ya no hay más justicia que la justica del pueblo.

—¿Y la Guardia Civil?

—Han huido como ratas al Alcázar y allí van a morir como lo que son, ¡ratas!

—Y don Juan Francisco, el cura párroco de mi pueblo, ¿dónde está?, ¿por qué no está aquí conmigo?

—Liberio preguntaba sumergido en un mar de dudas y confusión.

—¡Estará ya en el cielo, rezando por ti!

—¡Quiero un abogado! —lanzó una mirada de alarma hacia la manada.

—Ni abogado ni leches. No hay más peguntas que hacer, ¡tira pa la calle!, ¡cagando leches!

Custodiado por milicianos salió en dirección a la calle Orozco, pasando por la puerta de la colegiata por última vez. En una de las casas del recorrido se encontraban escondidas varias monjas, que vieron pasar a Liberio con el rostro desencajado.

—¡Le llevan a la cruz, camino del Calvario! Ahora es don Liberio quien recibe los insultos y latigazos

—dijo entre rezos una madre concepcionista.

—Pero no está solo, el mismo Cristo de la Sangre hace ahora de Cirineo —dijo otra.

—Sí, le acompaña en su martirio ayudándole a llevar la cruz.

Se iban uniéndose centenares de personas por la calle Puente, mientras él iba, con el paso tembloroso, por el centro de la misma recibiendo blasfemias cerca de sus oídos. En estos momentos previos a su muerte, tenía Liberio el rostro dibujado de recuerdos y una mirada de fuego que se perdía entre aquellos feligreses, ahora con- vertidos en horda, que clamaban por su final. Pero él seguía ausente de la realidad, miraba a los balcones en busca de algún amigo y una mujer le dio a beber un vaso de agua. Se trataba de una vecina a la que Liberio había ayudado en la enfermedad de su marido y ahora quería corresponder, sin miedo a represalias, con el mismo trato.

—¡Con sal, al agua!, ¡echadle sal!, ¡muerte a los fascistas! —aullaba a ladridos la gentuza.

—Veneno que me deis, veneno que me avivará con la gracia de Dios —bebió sediento.

La camioneta, que apenas podía circular entre la chusma, estaba esperando a Liberio en las escuelas nuevas, junto a la plaza de toros. Después de que el sacerdote subiera por su propio pie al camión, la gente se apartó dejando un pasillo y muchos se encaramaron a las aletas y a los faros. Les seguían una larga cola de bicicletas tocando el timbre y otros andando, con gran jolgorio. Todos rumiaban el desenlace final al que querían asistir.

Además de Juzgado de Guardia y cuartelillo de la Guardia Civil, también tenía Torrijos oficina de correos, telégrafos y central telefónica, que ponía a este pueblo en comunicación con el resto de España. Desde mucho tiempo atrás se celebraba una animada feria en los últimos días de septiembre, en la que se ponían a la venta miles de cabezas de ganado de todas clases. También celebraba los miércoles un tradicional mercado que, entonces, era el mayor y de más crédito de toda la provincia, y a él acudían fabricantes de muchos puntos fabriles de la región. Disponía la línea ferrocarril de Madrid a Portugal, y por aquel 1926 estaba prevista la construcción de otra vía hasta Navalcarnero, cuyo anteproyecto ferroviario quedó en vía muerta para siempre.

En el pueblo, como es natural, había casas bien construidas y mal construidas, siendo estas últimas, como pasa con todo, las más abundantes. La villa de Torrijos estuvo amurallada desde tiempo inmemorial, como lo evidencian algunos lienzos de muros con almenas que han sobrevivido a la piqueta del hombre. Pero de aquella muralla, hecha a base de mampostería alisada y ripio, ya nada existía. Tuvo varias puertas, dos de ellas coronadas por merlones, que servían de principales entradas a la población: la una, al norte, en el camino que conduce a Maqueda; la otra, al este, en el que se dirige a Toledo. Estas dos puertas fueron derribadas cuando se construyó la travesía de la carretera Toledo-Ávila.

Desde principios del siglo XX, los vecinos más pudientes de sus cuatro mil habitantes se reunían en el Círculo La Unión, la sociedad recreativa más numerosa y arraigada en el municipio. Contaba con el mayor número de afiliados, en su mayoría comerciantes e industriales. Ocupaba un esplendoroso edificio en el centro de Torrijos, de dos plantas, con grandes salones instalados con todo lujo y confort, disponiendo de un buen servicio de café de la marca El Gato Negro. Daba gusto verlo con su recibidor repleto de azulejos y macetas. Sobre el portal había unas piedras de un escudo de mucho valor, según decían, con dos lobos que representaban a la noble familia Cárdenas. El casino era un espacio de sociabilidad y debate, donde se leía la prensa y se hablaba de los cambios políticos. A veces, en estos salones, las tertulias resultaban tensas, ya que coincidían políticos —la mayoría conservadores— con opiniones encontradas.

El cura Liberio era muy aficionado a jugar al billar, y el casino de La Unión disponía de un amplio salón con dos mesas. Se sentía el rey del tablero de pizarra forrado con un tapete de color verde, haciendo carambolas inverosímiles ante la admiración de los mirones. Solamente el socio Florencio del Castillo, que además era presidente de la organización, podía competir con el religioso. Como este rico empresario era dueño de una gran fábrica de jabón y de una prestigiosa bodega de vinos, las bromas mutuas durante las partidas eran continuas.

—Además de la honra, qué nos jugamos hoy don Florencio —preguntaba Liberio con ironía mientras se quitaba la sotana.

—Las limosnas del cepillo de las misas del do- mingo contra un carro de jabón o un barril de vino— ironizaba sonriendo el patrono mientras dejaba el sombrero en el perchero.

—Saldrá usted ganando porque los feligreses son muy caritativos con la Iglesia —contestó Liberio con otra sonrisa mientras colocaba la bola roja en el punto opuesto a la bola blanca con la que comenzaría la partida.

—Pues mejor nos apostamos un café, don Liberio, para que se ponga usted nervioso al jugar a tres o cuatro bandas —respondió don Florencio a la vez que ponía tiza al taco de billar.

El humo del puro habano del industrial se elevaba hasta el techo del casino, situado a más de cinco metros de altura, del que pendían gigantescos ventilado- res, sustentado por largas columnas de hierro forjado con dibujos florales. Sobre las amplias paredes colgaban dos percheros de madera de finales del siglo XIX, un antiguo mueble sombrerero y un cartel de toros que anunciaba la corrida del próximo 26 de octubre de 1926, en la pla- za de Torrijos. En aquel festejo taurino se lidiaron reses del marqués de Villamarta, para los diestros Belmonte, Chicuelo y Zurita, en el que salieron los tres a hombros por la puerta grande. Aquel espléndido cartel de grandes espadas se pudo conseguir gracias a la colaboración del Arzobispado, porque se celebraba en la Ciudad Imperial el citado III Congreso Eucarístico, en el que tanto trabajó Liberio y al que Florencio no pudo acudir por las razones que fueron arrojadas sobre el tapete.

—Fue el mayor acto religioso que se ha celebrado en Toledo y Torrijos en lo que llevamos de siglo, don Florencio —afirmó Liberio mientras hacía su última carambola—. ¡Qué pena que usted no pudiera asistir!

—Ya sabe que mi familia era contraria a que se expusieran al público los restos de doña Teresa Enríquez, como si de un espectáculo circense se tratara —comento Florencio ligeramente molesto.

—Pero se hizo con mucha solemnidad —dijo Liberio.

—La misma loca del Sacramento ordenó en su testamento que se la enterrara en secreto y sin señal alguna, como prueba de humildad. Y ahora, casi cuatrocientos años después de su muerte la sacan a pasear.

¡Vergonzoso! Este cardenal Reig Casanova es un botarate

—se desahogó el empresario.

—Es el jefe: donde hay patrón no manda marinero —se excusó.

—¡Pero usted ya manda, don Liberio!

—Solo mando en mi parroquia, y me sobra.

—Sin embargo, ¡tenga cuidado porque a los buenos curas les acaban mandando a las misiones!, ¡a que sean devorados por las arañas venenosas! —advirtió el empresario.

—Además, el cardenal se vistió con el magnífico terno del Cardenal Cisneros, con sus bordados, y sacó la Custodia de Arfe por todo Toledo —sonreía Liberio con regocijo ante la atenta mirada de Aurelio Almoguera, alcalde de la villa, que presenciaba la partida y escuchaba la conversación sin pronunciar palabra.

—Bueno, pues acudiré al siguiente Centenario de la Santa Iglesia Primada desde el cielo, allí tendré mejores vistas —contestó sin importarle mucho el no haber asistido a la gran fiesta religiosa, aunque él era muy creyente y de misa diaria.

—Todo el pueblo cantó, en la plaza de mi parroquia, el himno de Torrijos que yo compuse, con la música del maestro Ruiz Lanjarón —agregó Liberio orgulloso.

—¡Eso si me hubiera gustado ver!

—¡No pude contener las lágrimas!, ¡me felicitaron todas las autoridades por la organización! —Liberio aún seguía emocionado.

—¡No es para menos su trabajo, don Liberio!

¡Me va a hacer llorar!, ¡vamos a mojar el tapete de lágrimas y no podremos acabar la partida! —concluyó el patrón cambiando de conversación.

La cruel comitiva armada estaba llegando a su destino, al cruce de Barcience, cerca de un campo de pinos. Al fondo, elevado sobre un cerro, el majestuoso castillo iba a presenciar la muerte de un inocente. Desde su torre del homenaje, el bajorrelieve de un león, emblema de la familia Silva, rugía para ahuyentar al enemigo y marcar su zona de dominio. Pero otra fiera más feroz, armada con fusiles y pistolas, seguía humillando a Liberio y solo pudo escuchar los lamentos del religioso, que apenas podía sostenerse en pie. Aun así, bajó solo del vehículo.

La morralla le ordenó que caminara para dis- parar por la espalda, pero se volvió y más de treinta fu- siles escupieron sus balas contra él. Su última frase, an- tes de morir, es muy conocida y aún es repetida en las homilías: “Que Dios os perdone como yo os perdono”. En el exterior de la iglesia de Gerindote existe una placa conmemorativa, con una expresión grabada, que Liberio siempre tenía en su boca: “El grano de trigo muere, pero da mucho fruto”.

Unas horas antes, a cuatrocientos kilómetros de distancia, en su Granada natal, el poeta Federico García Lorca siguió la misma suerte que Liberio y fue acribillado a balazos por fanáticos falangistas. Ni el amigo falangista de Lorca, Luis Rosales, ni tampoco el alcalde de Torrijos pudieron impedir dichas muertes.

Cuatro meses después, Liberio y sus padres volvieron a unir sus destinos para siempre porque la vida terrenal había perdido todo su valor para los ancianos. Sin embargo, los progenitores del poeta sufrieron su dolor unos años más: el padre falleció en 1945 y su madre en 1959.

El cadáver de Liberio permaneció tirado dos días en el campo sediento de aquel 18 de agosto de 1936 en que fue asesinado —el del Lorca nunca apareció—, en un lugar próximo al pinar contiguo a las vías del tren y a la carretera de Toledo, y donde aún hoy se puede ver un monolito en forma de cruz con su nombre y fotografía. Mientras tanto, los transeúntes que por allí pasaron durante esas dos jornadas, pudieron ver el cuerpo del religioso acribillado a balazos. Uno de estos viandantes fue el albañil torrijeño Gregorio López Rodríguez, Boliche, amigo del sacerdote, que venía de trabajar de la localidad vecina de Rielves y al ver el cadáver tapó su cara cara con un periódico.

Un día después de la muerte del sacerdote, los autores, cómplices y encubridores de esta y otras muertes lo celebraron juntos, con un banquete en una taberna de la plaza, frente al desaparecido Bar Carrillo. Al final de la fiesta, ebrios de alcohol y sangre, a petición de un foras- tero recientemente afincado en la villa, y portador de una cámara fotográfica, acordaron posar para él junto al cita- do establecimiento público. La mayoría de la treintena de comensales retratados acababan de firmar, sin sospechar- lo siquiera, su sentencia de muerte, y fueron fusilados en las tapias del cementerio, en una madrugada fría y lluviosa del mes de noviembre de 1939.

3

Sin comentarios